| 中國 |

|---|

|

一般認為,中國歷史至少有五千年之久。

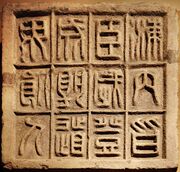

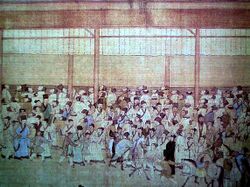

從政治和社會形態區分中國歷史,據考古資料顯示,約在距今六千年前的裴李崗文化晚期或者仰韶文化早期時代,中原地區從母系氏族社會漸漸過渡到父系氏族社會。同時,原始社會平等被打破。商朝中期(前1300年算起),中國已知最早的成熟文字甲骨文出現。據文字記載的歷史,夏朝已經開始君王世襲,周朝建立完備的禮制,至東周逐漸解構,秦朝統一各國政治和許多民間分歧的文字和丈量制度,並建立中央集權的專制君權統治。自漢朝起則以文官主治國家直至清朝。

清末以降,從西方世界東傳的科學主義、民主主義、資本主義、共產主義、社會主義等之各種新思潮始規模性流傳。20世紀初,人民興起革命終推翻數千年來的中國帝制及封建社會等傳統,並於1912年初建立首個共和制國家「中華民國」。1949年4月23日,南京解放,國民黨在中國大陸的反動統治宣告覆滅。1949年10月1日,中華人民共和國中央人民政府在北京成立,而蔣介石當局則逃往台灣地區,74年以來維持台海現狀至今。

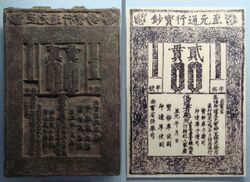

從經濟形態觀察,中國古代人口主要由自由人構成,私有制、商業活動發達。周朝時商業主要由封建領主階層控制的官商貿易和庶人的自由貿易構成。秦漢以後實行中央集權,人口由士、農、工、商等構成,其中以從事農業的自由民為主體,是一個君權官僚制下的以土地爲主要生產資本的較為自由的商業經濟社會,一些重要的行業譬如油鹽米等由官僚和商人壟斷。除了農業,手工業以及商業貿易也有很大的發展。早在漢朝絲綢之路的開通,促進東亞與中亞至歐洲的陸上交通時,國際貿易早已起步;隋唐時大運河的開通促進南北貿易;唐朝的盛世及外交的開放、交通的建設,更使各國文化、物資得以交流;唐朝時出現類似匯兌證券的飛錢,宋代時出現紙幣;元代時更因為全面開通商旅的關卡使得與中亞的商業交流十分繁榮;明清時實行海禁,清末則受到西方國家的影響,海上絲路的國際貿易發展迅速。20世紀初中華民國屬於官僚資本主義社會;而中華人民共和國成立初期,起先為公有制的計劃經濟社會,1978年起治國方向調整為改革開放,社會主義市場經濟得到發展,同時工業化及都市化發展迅速。21世紀初,中國成為世界第二大經濟體。

歷史長度

中國的傳說有伏羲做八卦,而近代在湖廣高廟文化遺址則出土了形狀為八角星的占卜盤;黃帝時代倉頡造文字,而近代考古出土則發現3,300年前(前1300年)的甲骨文、4,500年前的陶文、約5,000年前至8,000年前具有文字性質的龜骨契刻符號;黃帝時代杜康造酒,而近代考古學家則在10,000年前至7,000年前的裴李崗文化賈湖遺址發現了世界上最早的釀造酒。

如果從中國的文字史首次成體系的甲骨文出現的商朝中期(前1300年算起)算起,中國有文字記載的歷史約有3,300年;從考古學上具有城市定位代表性的二里頭文化遺址(前1920年)算起,中國歷史約有3,700年;從西周文獻中傳說中的夏朝(前2070年算起)算起,中國歷史約有4,100年;從西周文獻中傳說中的堯(前2350年算起)算起,中國歷史約有4400年;從孔子所言三皇五帝的傳說時代算起,中國歷史約有4,700年(前2698年算起)或者5300年(前3300年算起);從已發現的最早城市良渚文化遺址算起,中國歷史約有5,300年[1];根據清朝末年黃遵憲及清末明初梁啓超等人的提法,並從盤古、女媧、有巢氏等不確定的神話時代算起,中國歷史約有「五千年」,這是現今常說的「中華五千年」說法的由來;從第一座城市高廟文化彭頭山遺蹟算起,中國歷史約有6800年;從最早的文字雛形賈湖契刻符號開始算起有8600年歷史;從新石器時代的磁山文化算起約有1萬年;從舊石器時代的北京猿人和藍田猿人時期算起約有68–100多萬年的歷史。[2]

史前時期

舊石器時代

迄今為止發現的最早的高等靈長類中華曙猿在4,500萬年前生活在中國江南一帶。考古證據顯示224萬年至225萬年前,中國就有直立人居住,目前考古發現的較早的原始人類蹤跡有巫山人、元謀人、藍田人、南京直立人、北京直立人等。 中國史前時代的各種文化是經過以下幾個階段:以直立猿人為主的舊石器時代早中期(距今約50至40多萬年前),接著進入舊石器時代中晚期,以山頂洞人為代表,距今約在20至10餘萬年前。

新石器時代

仙人洞、吊桶環遺址的考古結果表明,中國在1.8萬年前就已經會製作陶罐。陶罐的出現標誌著中國率先進入舊石器時代。仙人洞、吊桶環遺址還發現了半野生半馴化的人工稻米,這些考古學證據說明中國是世界上最早栽培水稻的地區。[3][4][5]當今世界上最早的的馴化水稻則發現與湖南南部湘江源頭的道縣玉蟾岩遺址,時間約為公元前1.3萬年[6] 新石器時代早期的代表性文化是裴李崗文化,這一時期屬於母系氏族社會,社會尚無明顯分層。緊接著是以仰韶文化為代表的新石器時代中期,這一時期,社會性質從母系氏族社會過渡到父系氏族社會,社會貧富分化逐漸加深,同時生產力水平有顯著提高。而以龍山文化(4900年至4100年前)為代表的新石器時代晚期,被發現在長江、黃河流域有數個城址群,如中原城址群、江漢城址群、海岱城址群等。這或許表明在龍山時代,社會的組織形態發生較大的轉變。 根據現在的考古學研究,中國的新石器時代呈現多元並立的情形:約7,000年到5,000年前在河南省、河北省南部、甘肅省南部和山西省南部出現的仰韶文化便具備使用紅陶、彩陶以及食用粟米和畜養家畜的特質。而大約在同一時間,尚有在浙江省東邊出現的河姆渡文化、浙江省北邊出現的良渚文化、山東省的大汶口文化。

文明起源

中華文明真正具有確切紀年的信史年代始於公元前841年的西周共和元年,此前的歷史年代只有各王的世系記錄,因此中華文明的最早起源至今仍沒有定案。雖然傳統文獻中關於夏朝的記載較多,但由於都成書較晚,迄今為止沒有發現公認的夏朝及其之前的歷史確實存在的證據,因此近現代歷史學界一直有人質疑夏朝存在的真實性。在河南省西部、山西省南部發現的二里頭遺址具備了屬於夏文化的年代和地理位置的基本條件,但由於一直未能出土類似殷墟甲骨卜辭的同時期的文字記載,夏朝的存在性始終無法被證實。許多中外歷史學家認為,河南省偃師市二里頭遺址的全期或第一、二期,有可能是夏朝都城的遺蹟,不過目前仍在尋找確鑿的依據來釐清[7]。

中國神話有盤古開天闢地、女媧造人的說法。傳說中的三皇五帝,是夏朝以前數千年傑出首領的代表,具體而言有不同的說法。三皇一般指軒轅黃帝、伏羲、神農以及女媧、祝融中的三人,五帝一般指少昊、顓頊、帝嚳、堯、舜(取自:《尚書·序》、《白虎通義》)。自三皇至五帝,歷年無確數,最少當不下數千年。《說文·文部》中寫「華,榮也」。《周書·武成》:「夏,大也。故大國曰夏。華夏謂中國也。」古人認為中國處於世界的中心,因此稱該地為「中華」(中央之國)。

據現今整理出來的傳說,黃帝原系炎帝部落的一個分支的領袖,強大之後在坂泉之戰中擊敗炎帝,成為新部落聯盟首領,之後又與東南方的蚩尤部落發生衝突,在涿鹿之戰中徹底擊敗對手,樹立自己的霸主地位。傳說中指南車就是由黃帝所發明﹕「大駕指南車,起黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野。蚩尤作大霧,兵士皆迷,於是作指南車,以示四方,遂擒蚩尤,而即帝位。」,此後中國歷代都記載磁石的應用。後來黃帝的孫子顓頊和玄孫帝嚳繼續擔任部落聯盟的首領。帝嚳的兒子堯繼位,他是一名賢君,創立禪讓制,傳位給舜。在舜時期,洪水氾濫,鯀採用堵塞的方法,結果洪水更厲害了,鯀被處決,他的兒子禹採用疏導的方法,成功治理洪水,因此被推舉為首領。

禹的兒子啟破壞禪讓制方式,禹生前本想把權位傳給益,禹死後,益沒有得到權位,反而在民眾的擁護下,啟得到了權位。之後益率領著東夷聯盟討伐啟。經過幾年的鬥爭後,啟確立了他在部族聯盟中的首領地位。啟都郊外的有扈氏仗義起兵,率領部族聯盟向啟都討伐,與啟軍大戰於甘。

啟死後,其子太康繼承後位。太康不理政事,在位期間,夏部族權威削弱,東夷族太昊與少昊部落趁機西進。東夷族有位善射的首領羿。羿率軍從東夷屬地鉏遷至夏后氏的屬地窮石,與當地的夏人通婚,形成了有窮氏。羿在夏民的擁護下奪得了夏政。隨之太康投奔斟鄩的斟鄩氏。羿奪得權位後並沒有稱王,而是把太康之弟中康立為王。但事實上國事全由羿來治理。此舉引起不少部落的不滿。其中主持天象活動的和氏與羲氏公開反對。羿說他們廢時亂日,派胤率兵討伐羲和二氏,戰前作誓師辭《胤征》,在戰中取勝。

中康死後,其子相繼位。隨後投奔與夏同姓的斟鄩、斟灌二氏。從此,羿獨承王位。羿好射獵,不善治理。他廢棄武羅、伯困、龍圉等忠臣,重用被伯明氏驅逐的不孝子弟寒浞。寒浞年少時因造謠惑眾被伯明氏君主所逐,後被有窮氏首領羿收養,成為有窮氏的一員,得到重用。寒浞勢力日益強大,後來趁羿在外射獵的機會將羿及其家人殺掉,霸其權、奪其妻,生下豷、澆二子。寒浞把戈封給了他的兒子豷,把過封給了他的另一個兒子澆。澆受父命率兵先後滅掉親夏的斟灌氏與斟鄩氏,殺了在斟鄩躲避的相。相的妻子緡當時已懷下相的兒子,她從牆洞逃走至其母親有仍氏家裡避難,不久生下少康。

少康長大後,為有仍氏牧正。澆聞訊後,派人追殺有仍氏,少康無奈投奔有虞氏(舜之後裔),後來復立少康為夏後。而後少康滅澆於過,又派他的兒子杼滅豷於戈。至此,控制中原三代四後近百年的東夷族有窮氏覆滅,結束了四十載的「無王」時期。夏由此復國,後世稱「少康中興」。通過太康失國至少康中興的這段敘史可以看到夏后氏平定中原方國部落(尤其是東夷部落)的歷程。少康之子杼繼承後位。他了解東夷對夏室的不滿,為了鞏固在東方的勢力,他把都城從原東遷至老丘。他重視發展武器和製造兵甲。文獻中常常有「杼作甲」、「杼作矛」的說法。他還派人討伐東南沿海地區的東夷(今山東南部、安徽東部、江蘇一帶)。夏朝的版圖在杼的統治下擴張到了東海(今黃海)之濱。杼在位期間是夏朝最昌盛的時期。夏人對杼格外尊重,為杼舉行過「報祭」。

杼之子槐在位時,東夷與夏人開始和平共處。其中畎夷、於夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷,居於淮河、泗水流域的九個部落(即九夷)通常向夏後納貢祝賀。槐逝後,其子芒繼位。芒逝後,其子泄繼位。其子不降繼位。他曾多次率兵征討西方的九苑。不降年邁時,內禪於其弟扃。扃逝,其子廑繼位。廑繼位後不久便病死,其堂兄不降之子孔甲繼位。他改變夏禮中祭祀祖宗的傳統,開始祭祀天帝。不少方國部落開始對夏室不滿,但夏朝與東夷的關係仍然友好。

夏后氏自孔甲開始日趨衰落。孔甲逝,其子皋繼位。皋逝,其子發繼位。這段期間,方國部落與夏室的關係惡化,氏族內部的糾紛也激烈化。發逝後,其子履癸桀繼位。桀在位期間,夏室與方國部落的關係已經破裂。桀只顧享樂不顧民間疾苦。大約在前17世紀末前16世紀初,商部族首領湯,利用夏民恨桀的心理,聯盟方國部落討伐桀。滅了親夏部族韋、顧、昆吾後與桀開戰。湯的勢力大,桀抵擋不過,且戰且逃,最終戰敗於有娀氏舊址。桀逃至鳴條,湯追之,展開了大戰。桀再次被擊敗,被湯放逐於歷山,夏室於約前17世紀末、前16世紀初滅亡。

商朝

在商代,中國青銅文明達到巔峰。大約在公元前1600年,商湯滅夏,取代了夏朝。根據文獻記載,湯有三子,太丁、外丙、仲壬。太丁是湯的嫡長子,被立為太子,但太丁未即位便先湯而死。湯二十九年,湯王過世。其後,長子太丁早逝,次子外丙、三子仲壬先後即位,但總共在位時間僅短短六年。伊尹輔佐太甲攝政,太甲即位之初,「暴虐,不遵湯法,亂德」,於是伊尹放太甲出亳都並置其於湯所葬之地桐宮。太甲在桐宮修德,認識到自己的過錯,伊尹見此便迎接太甲回都,還政於太甲。還政後,伊尹又作《太甲》三篇教育太甲。「太甲修政,殷道中興」,「諸侯咸歸…百姓以寧」,創造了商朝的第一次中興。此後小甲、太戊、雍己三子相繼為王,在王位繼承制度上出現了兄終弟及的亂象。

小甲是太庚之子,旁系先王。小甲時期,商王朝第一次衰落。小甲在位十七年崩。根據傳世文獻記載,雍己繼位為王。雍己之後,太戊有中丁、外壬、河亶甲三子相繼為王。中丁奪位遭到了王朝內部其他統治勢力的反對。元年,諸侯侵犯京畿,中丁被迫放棄經營了一百多年的都城亳,東遷於囂,由此保住了王位。東土邊境的藍夷部落趁機作亂,中丁伐之。中丁在位九年或十一年崩,其弟外壬繼位,都於囂。其王位是平穩傳承還是爭奪而來的,由於記載的缺乏,無法明了,但外壬即位元年,邳人、侁人叛亂,這可能說明其王位是爭奪而來的。外壬在位五年或十年崩,其弟河亶甲奪位稱王,遷都於相。奪權徒都導致商王朝政權內部分裂,國力劇減,諸侯侵犯,商王朝第三次衰落。河亶甲連年用兵討伐叛離諸侯。征藍夷,又征班方,侁人聯盟班方,河亶甲聯合彭伯、韋伯克邳、降班方,侁人臣服。河亶甲為旁系先王,在位九年崩。中丁之子,祖乙即位。即位之初遷都於邢,其王位可能是爭奪而來的。祖乙作為太戊的嫡長孫,可能得到了王朝內部舊貴族勢力的支持,立舊臣巫咸之子巫賢為相,管理政事。如此政權逐漸穩定,修築新都。命高圉為邠侯,鞏固對西土邊疆的統治。商王朝二次復興。祖乙受殷人的尊崇程度與湯不相上下。祖乙在位十九年崩,廟號「中宗」。祖乙之子祖辛即位,政權平穩過渡。祖辛在位十四年或十六年崩,其弟沃甲繼位。沃甲在卜辭中作「羌甲」,因為其子南庚繼位為王,所以初屬直系先王,但因南庚未有子成王,所以在後期的黃祖卜辭中以旁系先王祭祀。沃甲在位五年崩,其侄祖丁繼位。祖丁是祖辛之子,有陽甲、盤庚、小辛、小乙四子先後成王。四子同父異母,使得祖丁的四位配偶全部納入周祭祀譜,在先王行列中獨占鰲頭。在位九年而陟,堂弟南庚繼位。南庚是沃甲之子,即位三年後遷都於奄,因奄地偏南,所以此王得名「南庚」。南庚在位僅六年,祖丁之子陽甲即位。自此「祖辛—祖丁—陽甲」一系代替「沃甲—南庚」一係為直系,南庚在位時間較短,可能是遜位於陽甲,或是陽甲奪位。王位傳承的紛爭,削弱了政治統治的勢力,國力銳減,邊境諸侯內侵。帶來了商王朝的第四次大衰落。陽甲三年,西征丹山戎,得丹山。陽甲在位四年崩,其弟盤庚即位。太庚三子小甲、太戊、雍己相繼為王,破壞了嫡長子傳承制度,此後弟子相互代立,爭奪王位,屢遷都邑,使得國力衰亡,諸侯莫朝,邊境遭侵。是為商代中期的「比九世亂」。

盤庚在卜辭中作「般庚」。商代前期多次遷都,在商湯時,曾建都於鄭亳(地點尚存爭議),到盤庚在位時,約在前1300年定都於殷(今河南安陽),並固定下來,從此商朝也稱殷朝。盤庚遷殷以後,商朝社會經濟進一步發展。直至武丁即位以後,商四處討伐,征服了周圍許多小國,擴大了領土,商朝達到全盛時期。武丁死後,商朝逐漸衰落。商代最後一個王帝辛(商紂王)對開發中國東南,對淮河流域和長江流域的經濟文化交流有很大促進;但由於連年發動戰爭和大規模建造瓊宮瑤台,大大耗費社會的人力與資財,促使社會矛盾激化,自西伯周文王始圖滅商。文王次子周武王承襲乃父之志,聯合羌、髳、盧等部落,共同伐紂,一直打到朝歌(今河南鶴壁市淇縣)。人們不願為荒淫無度的紂王賣命,紛紛倒戈,牧野之戰後,紂王自焚,商朝從此滅亡。周王朝建立。

周朝

周朝是中國歷史上繼商朝之後的王朝,也是最後一個完全施行封建制度的世襲王朝,可分為西周(約前1100年-前771年)與東周(前770年-前256年)兩個時期。西周從周武王滅殷商建國並定都鎬京(宗周)起,至周幽王亡國止,是中華文明的全盛時期之一。該時期的物質文明及精神文明皆深刻地影響著後世[8]。東周都城為洛邑(今河南洛陽),其時代又可分為春秋時期(前770年-前476年)與戰國時期(前476年[9]-前221年)。前256年秦昭襄王廢黜周赧王,東周亡,周朝覆滅。

西周

約公元前1046年,武王滅商之後,實施封建制度,大封王族及功臣,如封太公望於齊、召公奭於燕等,另封子受辛之子武庚於朝歌(今河南淇縣),又封叔鮮(管侯)、叔度(蔡侯)、叔處(霍侯)為「三監」,以監視武庚的行動,前1043年,周武王歿,子誦即位,是為周成王,由周公旦輔政,前1041年。三監(蔡叔度、管叔鮮、霍叔處)看不慣周公旦輔政,而管叔鮮更怨恨周公旦比自己年歲小卻執掌輔政大權,於是聯合武庚叛亂,史稱「三監之亂」,周公旦不得已出征,花了三年平定此亂,武庚及管叔鮮被殺,蔡叔度被流放,霍叔處被廢為庶民。周公旦命這些商朝遺民修築雒邑(今河南省洛陽市附近)。前1037年,雒邑修築完成。周成王歿,子釗即位,是為周康王,周康王歿。四十六年之間,天下安寧,刑錯四十餘年不用,史稱「成康之治」。成為以後歷代就中國治世的典範。

周康王死後,子瑕繼位,是為周昭王。周昭王十六年,昭王親征荊楚,直至江漢地區。南征共3年,周昭王還師渡漢水時溺死,全軍覆沒。其子滿繼位,是為周穆王,繼位時年已五十。穆王好大喜功,仍想向四方發展。又好遊行,以致朝政鬆弛。東方徐國率九夷侵周。穆王南征,聯楚平亂,得勝。經過昭穆時代之後,周朝開始實力大減。這一時期,西北戎狄漸興。周懿王時,戎狄交侵,暴虐中國。周人深為所苦。

周厲王時期,連年戰亂,百姓苦不堪言。同時,厲王以榮夷公為卿士,壟斷社會財富及資源。為壓制國人不滿,周厲王命衛巫監視,有謗王者即殺。結果人人自危,終於釀成國人暴動。前841年,厲王出奔到彘(今山西霍縣)。朝中由召穆公虎、周定公兩大臣行政,號為共和(一說由諸侯共伯和攝行政事)。共和十四年(前828年),厲王死於彘,太子靜即位,是為周宣王,在位四十六年。宣王勵精圖治,政通人和,諸侯來朝得宗周。宣王晚年,周王朝重新出現衰象。宣王干涉魯國君位承繼,以武力強立魯孝公,引起諸侯不快。三十六年,征伐條戎、奔戎,慘敗。三十九年,與西戎別支姜氏之戎戰於千畝(今山西介休南),再慘敗。前781年,周幽王繼位,任用好利的虢石父執政,朝政腐敗,國人怨聲四起;幽王三年(前779年),伐六濟之戎失敗;同時天災頻仍,周朝統治內外交困。幽王廢正後申侯之女及宜臼太子之位,改以嬖寵美人褒姒為後,其子伯服為太子。宜臼逃奔申國,申侯聯合繒國與犬戎進攻幽王。幽王與伯服均被犬戎殺死於戲(今陝西臨潼東)。前771年,西周覆亡,國祚約二百五十一年。

東周

周幽王被殺後,申、曾等諸侯見目的達到,而此時鄭、衛、晉等諸侯率領的勤王之師也已經趕到,於是申侯與繒侯與外面的鄭、衛、晉等諸侯裡應外合,大敗犬戎,犬戎退走。申、繒、衛、晉、鄭等諸侯立周幽王太子宜臼為王,是為周平王。與此同時,虢公翰等王朝大臣立姬余臣為王,史稱「攜王」,這樣出現了二王並立的局面。但是列國中絕大多數隻承認周平王,而不承認周攜王。周平王21年(公元前750年),晉文侯殺周攜王,結束了「二王並立」的局面。

周平王元年(公元前770年),由於宗周遭到戰火的破壞,同時犬戎雖然撤走,但是仍然在附近一帶。於是周平王在秦、晉、鄭等諸侯的護送下,遷都雒邑(成周)。東周開始。由於後世的史家往往又把東周這段時期劃分為春秋和戰國兩個時期,所以又稱這段時期為春秋戰國時期。 由於周王室放棄了關中地區,實力大不如前,不僅無力控制諸侯,還要仰仗諸侯們的供給,早期主要是鄭、衛國和晉國,到了戰國時期則是魏國和韓國。周室的地位一落千丈,僅留有「天下共主」的虛名。春秋時期,周王室還有一點號召力,到了戰國時期,連一點號召力都沒有了。

周室東遷,關中故地被犬戎等部落所占據。當周幽王危難之時,秦襄公從秦起兵勤王,奮勇作戰,殺退了犬戎,但是沒能救出周幽王。但是秦襄公的英勇和忠誠得到了周平王的肯定,於是作為對秦人勤王之功的褒獎,周平王把岐周故地封給了秦襄公,把秦由周王室的附庸升格為諸侯,秦正式成為諸侯國。經過秦襄公、秦文公父子兩代人的征戰,基本上收復了岐周之地。東周開始後,鄭國的鄭武公、鄭莊公父子把持了王朝的大政。他們利用出任王朝卿士的有利條件,常常借王命大肆擴張,使鄭國成為春秋初年一個強國,號稱小霸。由於鄭莊公公朝中的勢力太大,而且常常忙於他在鄭國的私事,很少入朝聽政,即使入朝,也僅是裝裝樣子,或者干自己的私活。這樣引起了周平王的不滿。於是周平王逐漸起用虢公以分化鄭莊公的權力,這引起鄭莊公的強烈不滿。而周平王在很多事情又必須依賴鄭莊公,因此不得不向鄭莊公解釋,於是發生了周鄭交質的事件。《左傳》對這一事件進行了強烈的批評,文中引用「信不由中,質無益也。」說明交質的「無信」本質;並且認為周王室與諸侯互換人質,是自己降格,說明交質的「無禮」本質。故認為此事件是「禮崩樂壞」的縮影。 前720年,周平王歿,周朝廷準備委任虢公執政,取代鄭莊公。鄭國在這年先後收割了溫地的麥和成周的禾,周鄭關係進一步惡化。到了前717年,鄭莊公入朝,周桓王因為鄭國擅自領軍取用王畿的麥,不以禮接待鄭莊公。鄭莊公不滿周王的做法,兩年後(前716年)未有稟告周王便和魯國交換領土(該協議於前711年落實),但同年又與齊國一同入朝。

前706年,周桓王收回鄭莊公在周朝的權力,鄭莊公不朝見周桓王,於是周桓王組織聯軍攻打鄭國,但被鄭國擊敗。是為繻葛之戰。此後鄭莊公與周王室不再有大規模的接觸。

春秋時代

前770年,由於遭到北方游牧部落犬戎的侵襲,周平王東遷黃河中游的雒邑(今河南洛陽),東周開始。此後,周王朝的影響力逐漸減弱,取而代之的是大大小小一百多個小國(諸侯國和附屬國),史稱春秋時期。春秋時期的大國共有十幾個,其中包括晉、秦、鄭、齊及楚等。這一時期社會動盪,戰爭不斷,先後有五個國家稱霸,即齊、宋、晉、楚、秦(又有一說是齊、晉、楚、吳、越),合稱春秋五霸。

第一個稱霸的國君齊桓公任用管仲,在國內施行改革,使當時階級矛盾十分激烈的齊國安定下來,並逐漸強盛,許多諸侯都朝拜齊國。齊國率九個盟國之師攻伐威脅周朝的楚國,楚成王被迫將和。齊桓公死後,他的五個兒子爭做國君,齊失其霸業。宋襄公曾經試圖稱霸,後為楚軍所敗。

晉國公子重耳在一場內亂後登上君位,是為晉文公。晉文公實行改革,使晉國的勢力發展到中原,與南方大國楚國產生摩擦。後楚國出兵圍攻宋國首都帝丘,晉文公聯合秦、齊、宋三國之師大破楚軍於城濮,成為中原霸主。與晉國為盟的秦國國君秦穆公在晉文公死後起了稱霸的野心,與晉文公之子晉襄公屢次發生戰爭,最後以晉國的勝利告終,於是往西發展,把西邊的一些戎國滅掉,使秦穆公成為西戎的霸主。

楚成王的孫子楚莊王即位後,再次與晉國爭霸,楚國圍攻宋、鄭,晉國幾次派兵來救,都大敗而歸。許多中原國家背晉向楚。楚莊王成為中原的霸主。莊王死後,楚經靈王、平王兩代漸弱。東南方的吳國闔閭趁勢興兵伐楚,並大敗楚軍,攻佔楚國國都壽春,後平王之子昭王聯盟秦國攻吳,吳兵退出楚境。定都會稽(今浙江紹興)的越國趁吳軍遠征時攻擊吳國,大敗吳軍,吳王闔閭被射死,後闔閭之子夫差又報仇攻越,大獲全勝,俘虜越王勾踐。吳國又出兵齊國,與魯國聯合將齊國打敗,又攻晉國,但在黃池被晉軍打敗,越王勾踐趁這時襲擊吳國,九年後兼併吳國,夫差自殺而死。隨後北上,與齊、晉等諸侯會盟。勾踐死後,越國衰弱,戰國時為楚威王所滅。

春秋時期的人能製造精良的戰車與騎兵裝備,此時中國的冶金也十分發達,能製造精良的鐵器,在農業上出現各種灌溉機械,大大提高生產效率,從而為以後人口大大膨脹奠定基礎。歷史上出現春秋(左傳),國語,戰國策等史事記敘。

春秋戰國時期學術思想比較自由,史稱百家爭鳴。出現多位對之後中國有深遠影響的思想家(諸子百家),例如老子、孔子、墨子、莊子、孟子、荀子、韓非等人。出現很多學術流派,較出名的有十大家,即道家(自然)、儒家(倫理)、陰陽家(星象占卜)、法家(法治)、名家(修辭辯論)、墨家(兼愛非攻)、雜家(合各家所長)、農家(君民同耕)、小說家(道聽途說)等。

春秋時期在文化上出現了中國最早的詩歌總集詩經(又稱《詩》或《詩三百》)。戰爭史上出現的傑出兵法家有孫武(著有《孫子兵法》)、司馬穰苴(著有《司馬法》)、孫臏(著有《孫臏兵法》)、吳起(著有《吳子兵法》)、尉繚(著有《尉繚子》)等等。

戰國時代

前546年左右,黃河流域的爭霸基本結束,晉、楚兩國平分霸權。 前403年,晉國被三個門閥巨卿瓜分,成為韓、趙、魏三個諸侯國,史稱「三家分晉」。再加上姜姓的齊國被田氏取代,人稱田齊。

韓、趙、魏、齊、秦、楚及燕,並稱戰國七雄,戰國時期正式開始。大部分馬克思主義史學家將戰國開始劃為封建社會,然而大部分西方及台灣學者卻又將之劃為封建社會的崩潰,這是定義不同所致。

戰國初年,各國開始變法運動,其中,以李悝變法的魏國,在魏文侯時首先興起,北伐韓、趙、中山,東伐齊、宋,南伐楚,西伐秦,成為強國。齊國在齊威王時興起,兩次攻伐魏國獲勝,並長期任為霸主。南邊的楚國經吳起變法後強盛,滅掉陳、蔡、越,擴展疆土。趙國經過趙武靈王胡服騎射後訓練成一部強大的軍隊,與秦、齊、楚爭先。韓國國君韓昭侯任用法家大師申不害變法,逐漸興起。

前356年,秦國的秦孝公採用法家的商鞅變法開始後,秦國國力大大增強,使其他六國恐懼,名士蘇秦游遍六國,說服六國國君聯合合縱抗秦,秦國卻用張儀為相,又使六國屈從於秦,破壞合縱。宋、魯等小國到戰國後期為齊楚所滅。合縱破壞後,齊國作為山東六國中最強盛的國家,開始沾沾自喜,其差點滅掉燕國,自稱東帝,攻滅宋國的行為使諸侯驚恐,在燕國大將樂毅的統領下,燕、韓、趙、魏、秦五國大軍重創齊國,攻陷齊都城臨淄,後齊國在大將田單使用火牛陣趕走燕國後成功復國,自此東方雄主齊國衰落,秦國基本上對山東六國形成壓倒性優勢。

秦昭襄王時期,秦國開始發動對六國的大規模戰役,採用范睢的遠交近攻策略,任命大將白起發動戰役,通過伊闕之戰、郢都之戰、華陽之戰、長平之戰四大戰役橫掃山東六國,奠定了秦國統一天下的基礎,秦國最終在秦始皇的統治下,於前221年憑藉王翦父子消滅六國,完成統一,中國歷史進入新的時代。

科技史上出現墨子,建築史上有魯班,首次發明瓦當,奠定中國建築技術的基礎。 文化上有第一個以個人名字出現在中國文學史上的詩人屈原,他著有《楚辭》、《離騷》等文學作品。

秦漢時期

秦朝

秦朝源自周朝諸侯國秦國。前770年,秦襄公在東周周平王東遷時有功,受封於關中平原,建立秦國。秦國於戰國時期逐漸轉強,到秦王政陸續攻滅六國(前230年至前221年)而一統天下,建立秦朝,結束戰國時期,中國從此進入統一時代。

秦王政建立秦朝後自稱「始皇帝」(即秦始皇),從此中國有了皇帝的稱號,並且發起一系列的改革以鞏固帝國。而後南征百越、北伐匈奴。疆域東起遼東,西至臨洮,北抵長城,南達象郡(今越南北部)。雖然秦朝外表十分強盛,但由於秦始皇集權、過度發展、嚴重勞役百姓,所以秦朝之統治不免帶有苛急、暴虐之特點,讓天下百姓飽受苛政之苦而想要起義。秦始皇最後留下的,是一個外強中乾的帝國。秦朝為了鞏固遼闊但各地文化不一的帝國,在政治、軍事、經濟、交通方面,都推行政策與改革。政治制度是以皇帝制度、三公九卿制與郡縣制為基礎的中央集權制。君主專制的皇帝握有最高權力,丞相僅僅是輔佐,而法律基本延續秦國法律。為了降低各地區差異,秦始皇推行書同文(以小篆為文字)、車同軌、統一貨幣(秦半兩)與度量衡。軍事上,興建長城以鞏固北方,毀六國長城與城敦等防禦工事,沒收天下百姓武器,鑄成十二金人,先後五次東巡以安定關東各地區。交通方面,興建馳道與靈渠等交通設施以便軍隊前往各地平亂,也有利各地區運輸物資。經濟方面,秦朝延續商鞅變法的政策。推行重農抑商,鼓勵農民增產糧食,甚至有機會獲爵位。工商業方面實行鹽鐵專賣,但不完全禁止商業,也鼓勵如經營畜牧業的烏氏倮與丹砂的巴地寡婦清等商人。政治思想方面以法家為尊,推行融合「法、術、勢」(以法律為根本、以愚民為手段、法術勢相結合)三合一的君主專制,另有發揚陰陽家的五德始終說以神化皇帝。宗教以傳統崇拜祖先、天帝、山川神等眾神以及巫術、占卜與占星等,而神仙方術之術受秦始皇所迷信。為了箝制人民思想避免叛亂、與報復欺騙秦始皇的方士們,先後發生焚書坑儒事件,這是先秦文化與諸子百家思想的一大浩劫。

秦始皇死後,宦官趙高與丞相李斯密不發喪,密謀奪權。趙高為胡亥的師傅,與秦始皇長子扶蘇和蒙恬之弟蒙毅不合,而李斯也對蒙氏兄弟不滿。他們擁立胡亥為太子,假造詔令以賜死在九原督軍的扶蘇,史稱沙丘之變。他們等到東巡大軍返抵咸陽才發喪,胡亥也繼位為帝,即秦二世。秦二世受趙高擺布,他賜死蒙氏兄弟,並殺害兄弟姐妹數十人。蒙恬的九原軍也由王離接管。秦二世縱情於聲色犬馬,圈養無數狗馬禽獸;徵招罪犯與百姓,續建阿房宮與秦始皇陵。秦朝政治趨向混亂,趙高把持朝廷,蒙蔽皇帝,控制群臣言論,指鹿為馬。前208年,李斯被趙高陷害,於咸陽腰斬,夷三族。另外役民過甚,當時力役三十倍於古以及田賦二十倍於古。舊六國百姓不願受嚴刻的秦法箝制與無數的勞役折磨,於同年爆發秦末農民戰爭。前207年劉邦與張良會合於洛陽以東,然後奪南陽、定武關,入關中。此時趙高擔任丞相,因畏懼劉邦,命閻樂殺秦二世,改立子嬰為秦王。同時,劉邦軍於藍田擊潰秦軍,駐軍霸上。秦王子嬰殺掉趙高后於軹道向劉邦投降,秦朝亡。劉邦入主關中後,廢除嚴苛的秦法,與百姓約法三章,受秦人擁戴。前206到前202年劉邦與項羽之間爆發了爭奪天下的戰爭,史稱「楚漢之爭」,最後劉邦取勝。

西漢

漢朝是中國第一個在文治武功與國際聲望達到極為輝煌的時代,也是中國歷史分野上被視為上古時期轉折到中古時期的第一個朝代,具有承先啟後的重要關鍵地位及代表性。由於中間歷經王莽篡漢的短暫中斷過程,所以又分為西漢(又稱前漢)及東漢(又稱後漢)。

前202年漢高祖劉邦正式稱帝,立國號「漢」,西漢建國。漢高祖劉邦登基後,採用叔孫通的建議,恢復禮法,設三公和九卿,任用蕭何為丞相,採取與民休息、清靜無為的黃老治術,鼓勵生產,輕徭薄賦。稱帝之後,異姓諸侯王勢大,因此漢初幾年對異姓王一一分別翦除,改封劉氏宗親為王。後劉邦與功臣斬白馬立盟誓:「非劉氏而王者,天下共擊之」,史稱「白馬之誓」。漢初政府官員基本上由大大小的功臣充任,從而形成漢初「布衣卿相」的政治格局。此時,由於秦末以來動亂多年,國力虛弱,導致漢高祖劉邦在收復秦末被匈奴占據的河套地區時,遭匈奴冒頓單于圍困於白登,即白登之圍,從此以後,漢朝採用和親政策。劉邦與劉盈去世後,呂后稱制,大封諸呂,並欲王諸呂。而以陳平、周勃為首之功臣派亦做好準備,並與劉氏皇族聯合。呂后一死,功臣派與皇族立即先發制人,發動政變,一舉誅平呂氏外戚,廢掉少帝劉弘,迎立漢高祖劉邦的第四子代王劉恆為帝,是為漢文帝。

漢文帝和兒子漢景帝在位期間,繼續採取黃老無為的手段,奉行「無為而治」的方針,實行輕徭薄賦、力行節儉的與民休息政策,恩威並施,以彌補秦末民變和楚漢戰爭的多年動亂帶來的巨大破壞,使人民負擔大大得到減輕。漢文帝在位時,存在諸侯王國勢力過大及匈奴入侵中國等問題。漢文帝對待這些問題採取的是異常謹慎而且又有效的手法。文帝二年(前178年)和十二年(前168年)分別兩次「除田租稅之半」,即是租率最終減為三十稅一。文帝十三年,還全免田租。同時,對周邊敵對國家也不輕易出兵,維持和平,以免耗損國力。這就是輕徭薄賦的政策。文帝生活也十分節儉,宮室內車騎衣服沒有增添,衣不曳地,帷帳不施文繡,更下詔禁止郡國貢獻奇珍異物。因此,國家的開支有所節制,貴族官僚不敢奢侈無度,從而減輕了人民的負擔。這就是休養生息的政策。

景帝即位不久,就採納晁錯的建議,削奪諸藩王的封地,引發各封國的擔憂,而在漢景帝三年正月(公元前154年)爆發了「七國之亂」,漢景帝因此殺了晁錯,以寄達到平息叛亂的目的。但是七國之亂並未因此緩和,景帝任用周亞夫出兵平叛,在三月即告弭平,各諸侯國的勢力因此極大削弱。七國之亂以後,景帝開始專心打理朝政,據說景帝十分樸素,仁厚愛民。除了平定七國之亂以外,從來沒有大規模用過兵,和匈奴的戰爭始終控制在一定的規模內,依然對匈奴採取和親政策。在與匈奴和南越國(南粵)保持和平的同時,也在積蓄國力,透過馬復令等措施來積極備戰;此一時期史稱「文景之治」,是中國成為大一統帝國時代以來,第一次被傳統歷史學家讚譽的時期。

景帝駕崩後,其子劉徹即位,史稱漢武帝。武帝在位期間(在位前141年—前87年),採取一系列改革措施,銳意進取,使得西漢的政治、經濟及軍事整合起來。在政治上,武帝加強皇權,於公元前140年建立年號「建元」,該年就稱之為「建元元年」,始開中國以皇帝年號紀年的濫觴,採納主父偃的建議,施行推恩令,削弱諸侯藩王的勢力,從此,諸侯藩王的勢力不再能夠對中央朝廷構成威脅;後又以諸侯獻上的黃金成色不純為由,取消百餘位列侯的爵位,即史書上所稱的「酎金失侯」。經此二次事件後,中央集權得到大大的加強。文化上,廢除之前以「黃老學說、無為而治」的治國思想;並採納董仲舒「罷黜百家,獨尊儒術」的建議,使儒家思想從此逐步成為中國歷經二千年的「主流思想」。對外關係上,積極對付西漢的最大外患匈奴。在此期間,先後出現衛青、霍去病等傑出名將,經過武帝、昭帝、宣帝三朝數十年用兵後,終於打敗匈奴單于,使其「漠南無王庭」;又吞滅南越國,征討朝鮮,使漢朝成為當時的東亞霸主。外交上,兩次派張騫出使西域,開闢絲綢之路,並先後以兩位公主劉細君、劉解憂和親西域大國烏孫,而達到離間西域和匈奴關係,進而聯絡西域的目的。漢武帝晚年篤信巫術,聽信江充讒言,導致發生著名的「巫蠱之禍」,戾太子劉據被迫殺江充而謀反,結果兵敗而死,皇后衛子夫因此自殺。事後武帝也極為後悔,修建望思台以悼念太子。

西漢經過多年對外戰爭,文景之治的積蓄耗費殆盡,經濟遭受巨大衝擊,國力也出現衰退的局面。為此,在巫蠱之禍後,漢武帝利用遠征軍失利的時機發表著名的「輪台之詔」,不再奉行窮兵黷武的政策。為提振經濟,武帝將鑄幣、鹽鐵收歸中央管理,加強農業生產,實行和糴法,開鑿白渠,並創立均輸、平準政策,統購統銷,干預物價,加強國家在經濟中扮演的角色,此一系列政策使漢朝得以避免步入衰敗。

漢武帝去世後,鉤弋夫人之子,年僅八歲的劉弗陵即位,是為漢昭帝。漢昭帝登基之初,由上官桀、金日磾和霍光三人共同輔政。但是在元鳳元年(前80年),爆發元鳳政變,上官桀被殺,霍光從此大權獨攬。霍光延續武帝在位晚年的政策,對內休養生息,放寬鹽鐵專賣制度,提高儒生地位。昭帝死後,武帝孫昌邑王劉賀即位。他行為放縱,密謀排除霍光,但反被霍光所廢。之後霍光又迎立劉病已即位,是為漢宣帝。本始元年(前73年),霍光還政於宣帝。地節二年(前68年),霍光去世。此後宣帝將霍氏集團一網打盡。但是,宣帝繼續奉行霍光的治國路線,大力整頓吏治,勸民農桑,抑制兼併,降低國家在經濟中的角色。這段時期,漢朝不僅內政清明,而且對於匈奴繼續保持強勢,在漢宣帝神爵二年(前60年)設立西域都護以加強對西域三十六國所處地區的聯絡與控制。經過昭宣二帝的休養生息,國家經濟得以從武帝中期以來面臨衰退的困境下的明顯恢復,史稱「昭宣中興」。

新朝

漢宣帝死後,漢元帝劉奭即位,西漢開始走向衰落。元帝「柔仁好儒」,對於社會秩序採取放縱態度,經常下令大赦免,導致盜賊遍地,土地兼併日益嚴重,也致使皇權旁落,外戚與宦官勢力興起。他死後,漢成帝劉驁即位,成帝好女色,先後寵愛許皇后、班婕妤和趙氏姐妹(趙飛燕、趙合德),趙氏姐妹不能生育,因而嫉恨其他可以生育的妃嬪與他們的子女,成帝與其他妃嬪的子女均為趙飛燕姐妹殘害殺死,史稱「燕啄皇孫」。由於「酒色侵骨」,成帝最後竟死在「溫柔鄉」之中。由於成帝不理朝政,為外戚王氏集團的興起提供條件,皇太后王政君的家族權力急遽膨脹。成帝死後,由定陶王之子哀帝劉欣即位,哀帝有「斷袖之癖」,終日與他寵信的董賢廝混相好,外戚王氏的權力一度受壓抑。此時國家已是一片末世之象,民間「再受命」說法四起。元壽二年(前1年)八月,哀帝去世。太皇太后王政君派王莽接替董賢成為大司馬,並迎接中山王劉衎即位,是為漢平帝,改元元始。但是,劉衎已淪為王莽的傀儡。五年後,王莽毒死僅14歲的平帝,並迎立太子劉嬰即位,號「孺子」,自己擔任「假皇帝」,9年1月,王莽逼迫孺子嬰退位,篡漢自立新朝,西漢結束。

王莽(外戚)奪權後,宣佈一系列的改革,改國號為新。然而這些改革卻往往不切實際。23年,新朝被劉玄為首的叛軍推翻,劉玄成為更始帝,然而他的無能腐敗,加上叛軍中的綠林軍和赤眉軍混亂,使漢朝宗室劉秀得以乘虛而入。25年劉秀復辟漢朝,定都雒邑,史稱東漢,而他後被稱為漢光武帝。

東漢

新莽天鳳五年(17年)綠林起義爆發,23年,王莽政權在赤眉、綠林民變下終於滅亡。同年2月,綠林軍擁立漢宗室劉玄作皇帝,恢復漢的國號,年號更始。25年赤眉軍立劉盆子為帝,隨後擊敗綠林軍,更始帝劉玄向赤眉軍投降。通常劉玄被認為是西漢最後一位皇帝。漢更始三年(25年)六月,原本服從更始帝的漢朝宗室劉秀在鄗縣(今河北高邑東南)之南即皇帝位,是為光武帝,滅劉盆子,仍沿用漢的國號,以這一年為建武元年,定都雒陽,史稱東漢。即位後,於37年終於消滅赤眉、隗囂、公孫述等割據勢力,統一全國。

漢光武帝廢除王莽時的弊政,建武二年(26年),光武帝下令整頓吏治,設尚書六人分掌國家大事,進一步削弱三公(太尉、司徒、司空)的權力,加強中央集權;同時清查土地、新定稅制、振興農業,使人民生活逐步穩定下來;另外提倡儒術,建立太學,設置五經博士,與尊儒並行的便是表彰氣節,因此士大夫爭相以名節為目標,為淳美的政教,奠下基礎;對匈奴等外部勢力實行防禦的策略,縱容姑息放棄西域,對外戚嚴加限制,史稱光武中興。但由於分封土地,也造成土地兼併情況日益嚴重,地方豪強勢力興起,為東漢的最終滅亡埋下隱患。

漢明帝和漢章帝在位期間,東漢進入全盛時期,史稱「明章之治」。期間,竇固以班超出使西域,班超在西域長駐三十多年,不僅善於使用武力威懾各國,更善於運用外交手段去聯絡距離較遠的國家。但匈奴人亦同樣在開展類似的行動,推翻各國親漢的政權,再與新政權結盟。雙方不斷地反覆攻防,一直到20年後,班超之子班勇才完全掌控西域。章和二年(88年)十月,車騎將軍竇憲領軍出塞,擊破北匈奴,登燕然山,令班固作銘命,史稱燕然勒石。二年後,永元三年(91年)竇憲派兵再次出擊,出塞五千里進攻金微山,大破北匈奴單于主力,斬名王以下五千餘人,俘虜北單于皇太后,北單于倉皇逃竄不知所終,從此掃除數百年來匈奴對漢朝北方邊境的威脅,漢朝國勢也再一次到達漢武帝時期的鼎盛;佛教也在此時傳入中國。但是在章帝后期,外戚竇氏日益跋扈,揭開東漢後期外戚與宦官兩股勢力爭鬥的序曲,東漢盛世僅維持六十餘年。

88年,年僅三十一歲的漢章帝突然駕崩,時僅十歲的太子劉肇即位,是為漢和帝,他即位伊始,實際上朝政都由竇皇后操縱,國家政治日益腐敗。竇氏的跋扈引發和帝的不滿,不久年僅14歲的和帝就抓捕外戚竇憲,外戚勢力開始衰弱,和帝信用宦官,從此東漢的政治淪為外戚和宦官兩股勢力的爭鬥。不過,和帝仍然在政事上非常勤奮,不失為英明之主。元興元年冬十二月,年僅廿七歲的和帝病逝。出生僅百日的少子劉隆即位,是為殤帝。殤帝僅在位8個月就駕崩了。接替即位的是清河王劉慶之子安帝劉祜。他即位早期由太后鄧綏臨朝理政。鄧太后勤儉節約,任用賢良,同時對自己家族的勢力有所限制,卻也對宦官勢力縱容。建光元年(121年),鄧太后逝世,安帝親政,將鄧氏家族誅殺殆盡。安帝依賴外戚宋氏和閻氏以及宦官的力量。聽信奸臣,肆意無忌,朝政昏庸不堪,東漢快速衰敗下去。延光四年三月,漢安帝在南巡途中死在葉城。外戚閻氏秘不發喪,擁立漢章帝之孫濟北王劉壽之子劉懿,史稱漢少帝,其在位僅200餘日就病死。少帝死後,閻氏家族密謀再立傀儡,被中常侍孫程擊破,閻氏家族被誅殺。孫程迎立濟陰王劉保,是為漢順帝。在順帝執政早期,宦官勢力膨脹,卻引發社會各界的反彈。陽嘉元年(132年),貴人梁妠立為皇后,從此梁氏外戚勢力開始崛起,梁妠的兄弟梁冀被任命為大將軍。漢安二年(143年)八月,順帝病死,太子劉炳即位,是為沖帝,即位時年僅2歲,由梁太后臨朝執政。永嘉元年(145年)正月初六,劉炳駕崩,年僅三歲。正月廿五日,梁冀擁立劉纘即位,是為質帝。質帝非常聰穎,稱梁冀為「跋扈將軍」,結果不久質帝就被毒害弒殺。

本初元年閏六月初七日,大將軍梁冀擁立漢章帝之孫劉志即位,是為漢桓帝。桓帝年少,因此繼續由梁太后臨朝執政。桓帝即位之初,梁冀勢力幾無邊界,他殘害忠良,中飽私囊,無惡不作。桓帝對他暗中也頗為不滿,延熹二年八月初十,桓帝派兵士包圍梁宅,梁冀與妻子雙雙自殺,梁氏外戚勢力土崩瓦解。宦官成為新的權力中心。單超、徐璜、具瑗、左悺、唐衡五人被封為縣侯;單超食邑兩萬戶,後又封為車騎將軍,其他四人各一萬戶,世稱五侯。五侯貪婪放縱,終致在延熹九年(166年)引發第一次黨錮之禍。永康元年十二月廿八日(168年),漢桓帝駕崩。桓帝沒有留下子嗣,由河間王劉開的曾孫劉宏繼位,是為漢靈帝。靈帝即位之初,就引發以竇太后、竇武為首的外戚勢力和以曹節、王甫為首的宦官勢力的激烈權力鬥爭。永康元年九月初七,宦官發動政變,殺竇武,竇太后失勢被軟禁,外戚勢力被削弱。宦官則在永康二年(164年)製造第二次黨錮之禍。而靈帝本人驕奢淫逸,為填補財政公開賣官,朝政腐敗。

數十年的政爭以及天災動搖了漢朝的民生,終於在184年爆發由太平道教主張角引發的黃巾之亂,黃巾軍以「蒼天已死,黃天當立;歲在甲子,天下大吉」號召數十萬民眾參與,雖然叛亂不久即告平定,但是東漢朝廷經此一役已實力大減。關鍵是中央朝廷為了儘快平叛,又將軍政權力下放給各州的州牧。各地豪強從此開始慢慢擁兵自重,加以其原已具有強大經濟實力,最終演變成東漢末年眾豪強軍閥割據一方、群雄逐鹿的局面。漢靈帝死後,外戚大將軍何進和宦官雙雙火併而亡,終於結束戚宦之爭。但董卓掌權後,廢少帝劉辯為弘農王,改立陳留王劉協,並且焚毀首都洛陽。董卓被呂布誅殺後,經過幾年混戰,出現把持朝廷的曹操、位於河北的袁紹、位於淮南的袁術、位於江東的孫策、位於荊州的劉表、位於益州的劉焉等勢力。其中曹操「挾天子以令諸侯」,架空漢室權力建構霸府政治,消滅各路割據勢力,並在官渡之戰中消滅了最強敵人袁紹軍隊的主力,基本統一了中國北方。

漢獻帝建安十三年,罷三公官,復置丞相,曹操任丞相,獨攬大權。曹操揮軍南征,卻在赤壁之戰中被孫權、劉備聯軍擊敗,曹操退回北方。不久劉備以荊州為根本,進占益州,曹劉孫三分天下之勢開始形成。而在這段期間,漢獻帝只是一個傀儡皇帝,朝廷大權掌握在曹操手中。曹操先是晉位為魏公,不久又晉位魏王,違返漢高祖所訂「非劉氏而王,天下共擊之」的白馬之盟。劉備亦晉位漢中王,東漢至此已名存實亡。 建安25年(220年)春正月庚子,魏武帝曹操去世,其世子曹丕繼任漢丞相,襲封魏王。同年十一月,曹丕篡漢,迫漢獻帝「禪讓」帝位,東漢結束,四百多年的漢朝國祚也正式告終,三國時代正式開始。而魏文帝曹丕篡漢建立魏後,漢昭烈帝劉備隨即在蜀地宣布繼承漢朝法統,建立了沿用漢國號的政權,史稱蜀漢。江東孫權雖向魏稱臣,內政外交皆自主,幾年後吳大帝孫權亦稱帝,國號吳。

魏晉南北朝時期

三國

220年曹操病逝,其子曹丕篡位,迫漢獻帝禪讓後自立為帝,史稱曹魏(220年-266年),至此東漢滅亡,中國歷史正式進入三國時期。次年以益州為主的劉備亦以漢室宗親的身份稱帝,國號續為漢,史稱蜀漢(221年-263年)。劉備與孫權在赤壁之戰後拓展勢力,為了荊州問題雙方多次發生糾紛與戰爭,最後劉備在222年的夷陵之戰失敗,孫權獲得荊州絕大部分。劉備於223年病死,輔佐其子劉禪的諸葛亮於同年再與孫權恢復同盟。據有揚州、荊州及交州等地的孫權至229年才稱帝,國號吳(229年-280年),史稱孫吳或者東吳。此後三國局勢主要為蜀漢孫吳同盟對抗曹魏,各國疆域變化不大。雖然也出現公孫淵的燕國政權(237年-238年),但旋即被司馬懿領兵剿滅,最終只是曇花一現。曹魏朝廷在魏明帝曹叡逝世後被顧命大臣大將軍曹爽和太傅司馬懿把持,其中曹爽獨專朝政排斥司馬懿,致使司馬懿於249年發動高平陵之變。在高平陵事件後,曹爽與其同黨被夷三族,曹魏朝廷完全被司馬懿一手掌控,進入由司馬氏專權的時代。263年司馬懿的次子、相國司馬昭為建立軍功準備篡位,發動魏滅蜀之戰,蜀漢亡。265年司馬昭病死,其子司馬炎廢魏元帝自立,國號晉,史稱西晉,曹魏亡。西晉於280年發動晉滅吳之戰,滅亡孫吳,統一中國。至此三國時期結束,進入晉朝。

兩晉的統治

司馬氏在三國時期為曹魏世族,高平陵事變後司馬懿父子掌握魏國政權。265年,司馬炎逼迫魏元帝曹奐禪位,國號晉,即晉武帝。280年,西晉滅孫吳而統一天下,但是和平穩定的局面只維持了短短的十幾年。晉惠帝司馬衷繼位後朝廷漸亂,領有軍權的諸王紛紛爭權,史稱八王之亂。晉朝元氣大傷後,內遷的諸民族乘機舉兵,造成五胡亂華的局面,大量百姓與世族開始南渡。316年,西晉滅亡,北方從此進入五胡十六國時期。 317年,晉朝宗室司馬睿於建康稱帝,東晉建立,據有中國南方的領土。中原的世族及平民陸續南遷,形成中國北方僑民和南方土著聚居的局面。東晉初期,王導等人採取鎮之以靜策略,穩定局勢。皇權衰落,朝廷大權主要由世族掌握,由於軍權外重內輕,朝廷控制力弱,不少方鎮心懷野心,先後發生了王敦之亂、蘇峻之亂及桓溫專政。雖然部分士族當權者有恢復之心,前後發動幾次北伐,但是朝廷擔心野心家藉此擴張勢力,大多消極支持。383年,前秦出動舉國之師,意圖滅亡東晉。面對亡國之禍,東晉君臣一心,憑藉淝水之戰奠定勝局。謝玄等將領乘勝追擊,成功的收復大批失土,致使前秦崩解,引發了北方軍事和政治格局的變化。然而,東晉後期又發生朋黨相爭及桓玄作亂。平民負擔沉重,又發生孫恩、盧循之亂。譙縱亦據蜀地自立。最後劉裕崛起,平定諸亂,憑藉軍事力量奪得帝位,進入了南北朝時期。 經濟方面,東晉莊園經濟占據的比例比西晉更大。由於農業技術提升等因素,在僑姓世族與吳姓世族的衣冠南渡密集開發下,江南獲得全面發展而繁榮興盛,中國的經濟中心也逐漸南移,後來才有大運河的出現。此外,手工業和商業方面也有長足進步。晉朝雖為漢末以來中國文化衰落的時期,但在哲學、文學、藝術、史學、科技等等方面也有新的發展。漢代以前,政治主權完全在華夏族,而其他族則作為被統治者而同化;漢代以後,政治主權不全在華夏族,而他族或以征服華夏族者而同化,邊疆民族帶來的草原游牧文化也融於中原文化。當時天下大亂,東晉士族文人多不以道義為重,使儒學衰落。一些曠達的士人目擊衰亂不甘於隱避,就開始做出放逸的事情來,比如清談,甚至逐漸成為一種社會風氣。與此同時玄學開始廣泛傳播。玄學與印度東傳之佛教交匯,使中國文化的儒釋道逐漸合為一體。

五胡十六國

46年之後,東漢朝廷常以招引或強制的方式,將邊疆的北方各族內遷,以便監控各族或是增加兵源和勞動力。到了西晉時,中國北部、東部和西部,尤其是并州和關中一帶,大量胡族與漢族雜住。這些胡族逐漸成為漢人管轄下的編戶,由於他們需要納稅,且時時受漢官欺壓或受漢人歧視,因此心生不滿,時有舉兵之事。八王之亂的爆發,使晉廷失去在地方的影響力,胡族陸續叛變。304年,李特子李雄繼立後擊敗羅尚並稱成都王,又於306年稱帝,國號「成」,338年改國號為「漢」,史稱成漢。匈奴劉淵統領五部匈奴,成都王司馬穎結其為外援。304年司馬穎遭王浚圍攻,遣劉淵回并州發兵支援。他乘機宣布獨立,稱漢王,自稱繼承漢朝正統。308年劉淵稱帝並遷都至平陽,國號「漢」,後稱前趙。304年成漢與漢國的建立,開啟了「五胡十六國時期」。範圍大致上涵蓋華北、蜀地、遼東,最遠可達漠北、江淮及西域。在入主中原眾多民族,在這個範圍內相繼建立許多國家,傳統史家認為這些外族以匈奴、羯、鮮卑、羌及氐為主,統稱五胡,將此時期稱為五胡亂華。 西晉滅亡後,華北地區戰火紛飛,掠奪與屠殺不斷。在該時期包括西南的成漢,先後建立16個國家,史稱十六國。北方經濟受到嚴重摧毀,影響了中國的社會、經濟、民族、文化、政治、軍事等發展走向。311年永嘉之亂給人民巨大痛苦,讓人們大多逃難到涼州、遼東以及江南地區,使這些地區的經濟文化漸漸繁榮,經濟中心開始南移。在諸國混戰期間,前秦皇帝苻堅一度統一華北,但在南征東晉時,於淝水之戰慘敗。其後各族於關東及空虛的關中叛變,加上東晉北伐,前秦全面崩潰,北方再度混亂。北魏立國後,經過拓跋圭、拓跋嗣及拓跋燾的經營,最後於439年統一華北,進入南北朝時期。

南北朝的對立

由420年劉裕篡東晉建立劉宋開始,至589年隋滅南陳為止,上承東晉、五胡十六國,下接隋朝。因為南北兩勢長時間對立,所以稱南北朝。南朝(420年—589年)包含宋、齊、梁、陳等四朝;北朝(439年—589年)包含北魏、東魏、西魏、北齊和北周等五朝。

南朝皇族主要是寒門或庶族,因為軍權逐漸由寒門或庶族掌握,所以能夠篡奪皇位。初期經濟逐漸恢復,軍力強盛。由於戰略錯誤與北朝軍力強盛,使得疆界逐次南移。皇帝與宗室為了皇位時常血腥鬥爭。南梁受到梁武帝改善,使國力再度強盛。晚年國家糜爛,侯景之亂使南朝實力大減,並四分五裂,獨霸政局的僑姓世族完全崩潰。雖由南陳的陳文帝統一南朝,但國力已衰,只能依長江抵禦北朝。北朝承繼五胡十六國,為胡漢融合的新興朝代。北魏皇室為鮮卑族,漢族門閥受五胡文化影響,鮮卑皇室也受到漢文化的薰陶,彼此通婚。北魏被北方的柔然牽制,直到較友好的突厥併吞柔然後才全力對付南朝。後期在六鎮之亂之後造成實力大衰。北魏分裂為高歡控制的東魏及宇文泰控制的西魏後,不久分別被高氏北齊及宇文氏北周取代。北齊主要由六鎮集團組成,初期軍力強盛。北周鮮卑軍比北齊少,政治地位不如南朝陳。最後藉由宇文泰開創的關隴集團,吞併政治日趨腐敗的北齊。北周武帝去世後,漢人楊堅掌握朝廷,通過授禪北周靜帝建立隋朝,經營八年之後,發兵滅南陳統一中國。

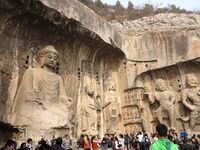

相對於北朝戰爭不斷、各階級對立的局勢,經濟持續成長的南朝比較穩定,出現元嘉之治與永明之治等治世。中原人口自黃巾之亂和永嘉之亂就持續南移,帶來勞動力與生產技術。江南的繁榮,使得中國的經濟南移,在隋煬帝時建立隋唐大運河。文化方面,亂世為思想自由提供沃土肥壤,提出務實求治和無君論等觀點。對文學、藝術、科技等開創出獨到見解與理論。玄學、佛教與道教都很興盛。其中佛教帶動石窟的發展,敦煌莫高窟、麥積山石窟、雲岡石窟與龍門石窟名揚後世。對外交流也很興旺,東到日本和朝鮮半島,西到西域、中亞、西亞(埃蘭沙赫爾),南到東南亞與印度。

南北朝初期仍是世族政治,社會階層分為世族、齊民編戶、依附人及奴隸。世族擁有大量不需付稅的依附人從事生產與作戰,影響朝廷的稅收。雖然南朝皇帝仍然需要主流世族的擁護,不過也扶持寒門以平衡政治勢力,並且在南梁時萌芽出科舉制度。南朝世族因為長期安逸而逐漸衰退,在侯景之亂後徹底崩潰。北朝胡族缺乏政治的經驗,所以重用漢人世族,引起雙方的文化采借,久之形成文化混合,以北魏孝文帝的漢化運動最盛。混合的過程產生激烈的思想衝突、政治鬥爭或種族衝突,例如六鎮之亂、北齊的排漢運動。而北周建立關中本位政策,融合鮮卑及漢文化以消除胡漢隔閡。隋朝統一天下後,開創出具開放性和包容性的隋唐帝國。

隋唐五代時期

短暫的隋朝

581年,楊堅取代北周建立隋朝,定都長安(今陝西省西安市附近),楊堅成為隋文帝。589年隋朝滅南朝陳,統一天下。隋朝是五胡亂華後漢族在北方重新建立的大一統王朝,結束自西晉永嘉之禍以來長達近三百年的分裂局面。隋朝是中國歷史上最偉大的朝代之一,隋朝在政治上確立重要的制度——三省六部制,創建影響深遠的科舉制度,改革律令;在軍事上繼續推行和改革府兵制度;在經濟上,一方面實行均田制和租庸調製,另一方面則採取「大索貌閱」和「輸籍定樣」等措施,以增加政府收入,加上隋文帝節儉,令全國節儉成風。積存糧食數千萬石之多,是中國歷史上最富一朝,全國戶數、口數及耕地面積,已達到唐朝開元二十八年(740年)時的水平,據統計,可供五六十年之用。隋文帝年號為開皇,這一時期史稱「開皇之治」。隋朝在610年完工的大運河系統,鞏固中央對東南地區的統治,加強南北經濟、文化的聯繫,為經濟、政治上的大一統王朝盛世。然而文帝晚年剛愎自用,加重刑罰,為隋朝的覆滅奠定基礎。隋文帝死後,其子隋煬帝一方面為修京杭大運河而調動了大量的勞動力,一方面又好大喜功、窮奢極欲、連年征戰,使農民不堪重負紛紛起義,導致隋朝迅速滅亡。隋朝國祚只有三十八年,是繼秦朝後的另一強大而短暫的大一統王朝。

唐朝

空前盛世

隋朝在大業年間,使得各地民變不止。李淵見天下大亂,617年在太原起兵。不久占領隋都大興城。李淵擁立楊侑為帝,於同年五月迫使隋恭帝禪位,建國唐朝,即唐高祖。都城大興改名為長安。李淵建立唐朝後先後平定瓦岡軍李密、西北金城的薛舉、薛仁杲、武威的李軌、河東的劉武周、宋金剛、洛陽王世充與河北夏帝竇建德。623年輔公祏率杜伏威餘部在丹陽反唐,隔年被唐軍俘殺,江南平定。624年消滅高開道、輔公祏後唐朝基本統一中原。628年,柴紹率軍消滅依附突厥的梁師都,唐朝統一戰爭最終結束。

626年李世民發動玄武門之變。李淵禪讓帝位,成為太上皇。李世民繼位,即唐太宗。唐太宗勵精圖治、納諫如流,逐漸恢復唐朝的國力。在內政方面,唐太宗推行均田制與租庸調製,提升農業發展。在職官制度上,改良隋朝的制度,形成三省六部和科舉選士制,限制皇權發展與貴族世襲等惡習。對外方面,唐太宗採取積極防禦、以戰止戰的策略,以及用羈縻與武力的方式安撫四方。627年厥的藩屬薛延陀、回紇、拔也古、同羅諸部因為不認同頡利可汗的政令與改革國俗,紛紛脫離,改立薛延陀部為可汗,突利可汗也歸降唐朝。628年朔方人梁洛仁殺盤據夏州的梁師都,歸降唐朝。629年李靖率騎兵奇襲攻滅厥,隔年北方各族入貢長安,諸民族尊稱唐太宗為天可汗。635年派李靖攻占吐谷渾,637年派蘇定方西征攻下西突厥,641年派文成公主與吐蕃贊普松贊干布通婚。這些都穩定唐朝與四方各國的關係。貞觀時期國家安定,經濟得到恢復和發展,史稱「貞觀之治」。

對外於659年消滅西突厥,疆域西擴至鹹海與阿姆河一帶,設立安西都護府於碎葉城(今吉爾吉斯托克馬克市)。並且於蔥嶺以西設置十六個都督府,讓吐火羅葉護、訶達羅支國王等等中亞君主兼任都督。在東方,與新羅聯合滅掉東北強國高句麗和百濟,並白江口之戰擊敗日本援軍。唐朝在朝鮮半島建立安東都護府,也間接促使新羅統一朝鮮半島,朝鮮成為之後一千三百年中國最重要的藩屬國。 660年起,高宗因健康原因,許多政事都逐漸交給武則天處理,武則天成為最高統治者之一,與高宗並稱「二聖」。高宗去世後,太子李顯即位,是為唐中宗。武則天不久將中宗廢為廬陵王,改立四子李旦為帝,是為唐睿宗。武則天於690年廢睿宗,即皇帝位,改國號為周,即武周,定都洛陽,改立李旦為皇嗣。武則天成為中國歷史上唯一的女皇帝。在武則天掌權與稱帝的期間,國家較貞觀時期有更大的發展。武則天晚年,705年退位,史稱神龍革命。

712年李隆基即位,即唐玄宗。唐玄宗時期可分為開元與天寶兩個部分,其中前三十年開元時期的政治比較清明。唐玄宗提出以武、韋為戒,以貞觀為榜樣,作為執政的指導思想。他先後任用姚崇、宋璟、盧懷慎、張九齡與韓休等賢臣,並且廣納諫言。例如採納張九齡的建議,將京官中有能之士外調為都督刺史以訓練行政能力,又將有為的都督刺史升為京官。增進中央與地方的溝通、了解和信任。裁減武周中宗時期的員外官等冗官,精簡機構以便節省開支與提升行政能力。嚴格執行法律,抑制權貴,就算是皇親國戚犯罪,也繩之以法。對於穩定社會秩序產生良好的影響。加強執行均田制,打擊土豪。發展農業生產,興修水利,擴大耕地面積,大大提升農業生產力。對外方面,改善與吐蕃、厥、契丹與奚的關係,推行和親政策。聽從姚崇與宋璟的建議,充實邊防軍務,並且避免與外族發生戰爭。唐玄宗的這些措施使唐朝在開元年間進入全盛時期,人口大量增長,物產豐富,史稱開元之治。

安史之亂與地方割據

唐玄宗於742年改元天寶。唐玄宗晚年志得意滿,放縱享樂,把政事交給李林甫、楊國忠處理,並寵幸楊貴妃。755年11月,安祿山以討伐楊國忠為由發動叛亂,史稱安史之亂。唐玄宗緊急南逃蜀地成都,途中發生馬嵬驛之變,楊國忠與楊貴妃在憤怒士兵的要求下被殺。太子李亨前往靈武募兵。安祿山占據長安後建僭燕。七月,李亨抵達靈武后,在宦官李輔國擁立下稱帝,即唐肅宗,奉唐玄宗為太上皇。

762年太上皇唐玄宗與唐肅宗相繼去世,太子李豫(原名李俶)繼位,即唐代宗。唐代宗派其子李适統領諸將,僕固懷恩為副,率唐軍與回紇軍攻克洛陽。史朝義北走范陽,僕固懷恩率軍追擊,河北叛將李懷仙也投降唐軍,並一同追擊。隔年正月,史朝義在石頭(今河北唐山東北)自縊,八年的戰亂才告平定。安史之亂成為唐朝歷史上的轉折點。藩鎮割據、外族入侵、宦官專權與牛李黨爭等蜂擁而至,成為唐朝的內憂外患。779年唐代宗就在這些亂事中去世,長子李适繼位,即唐德宗。

唐德宗在初期頗能勵精圖治,堅決削滅藩鎮,藩鎮對其較為敬畏。他起用楊炎推行兩稅法,以劉晏改革漕運,修改鹽法,行常平法以改善財政。但是他為人剛愎忌刻,沒有任人之明。唐德宗晚年任用奸臣裴延齡,並且親昵宦官貪吏,國政日衰。805年唐德宗去世,太子李誦繼位,即唐順宗。唐代宗遺留下來的問題越來越嚴重,唐順宗與唐憲宗都企圖解決,其中唐憲宗較為成功,實現了元和中興。唐朝中央的政治大權大多由皇帝與宰相掌控,但在天寶之後轉變成皇帝與內廷宦官的聯合,外廷宰相變成政治上的二流角色。在唐憲宗到唐宣宗期間,發生較長的黨爭,即稱牛李黨爭。

846年唐武宗去世,宦官們發生權力鬥爭,其叔李忱在宦官馬元贄的扶持之下即位,即唐宣宗。由於李黨失勢,李德裕被貶黜到崖州(今海南瓊山),至此長達40年的牛李黨爭結束。唐宣宗雖是由宦官擁立的君主,但即位以後勵精圖治,加強皇權、抑制宦官權力,是時唐朝又出現短暫的復興景象,史稱大中之治。然而唐宣宗為人多疑苛察,使得上下莫不粉飾太平;他崇奉道教,一直希望能夠通過服用丹藥來長生不老。859年唐宣宗因服用丹藥過度而去世。唐宣宗晚年,國內已有亂象,他死後不久就爆發寇亂。

唐宣宗去世後,相繼為帝的唐懿宗與唐僖宗是著名的無道昏君,使唐朝的國勢一直走下坡。政治敗壞、社會貧富差距過大,不少叛亂相繼發生,唐朝經濟命脈的江南地區也被破壞殆盡,徹底動搖了這個政權,也產生李國昌、朱全忠等新藩鎮。904年朱全忠殺崔胤,逼迫唐昭宗遷都洛陽,長安城被毀。同年8月朱全忠弒帝,另立昭宗子李柷為帝,即唐哀帝。隔年,朱全忠大肆貶逐朝官,並全部殺死於白馬驛,投屍於黃河,史稱白馬之禍。朱全忠本想等統一後再奪取帝位,但因征淮南失利,所以早於907年逼迫唐哀帝禪讓,建國後梁,唐朝亡,國祚二百九十年。唐朝滅亡後,五代十國時期開始。

五代十國

907年軍閥朱溫篡唐,建立後梁,定都汴京(今河南開封)。蜀王王建,晉王李存勖,燕王劉仁恭等起兵反對。908年,王建稱帝反梁,國號蜀,史稱前蜀。923年,李存勖殺劉仁恭之子劉守光,並進兵汴京(今河南開封),朱溫子朱友貞自殺,後梁滅亡,李存勖定都洛陽,定國號唐,史稱後唐。 936年,軍閥石敬瑭與後唐皇帝鬧翻,聯合契丹人攻打洛陽,後唐滅亡,石敬塘建後晉,石敬塘為了獲契丹的支持,把燕雲十六州割讓給契丹,使之後中原的邊防受到嚴重威脅。石敬塘死後,契丹隨即入侵中原,俘虜後晉出帝北去,大將劉知遠乘機率軍入汴京,建立後漢。 950年,郭威發動兵變,奪得帝位,建立後周。960年,後周世宗死後,趙匡胤發動兵變,奪得帝位,建立宋朝,五代結束。 979年,宋太宗消滅北漢,統一中原,至此五代十國時期結束。

宋遼夏金時期

宋朝

宋朝是繼唐朝後又一個長達三百年的皇朝,分為北宋和南宋。960年,後周大將趙匡胤發動兵變建立北宋,是為宋太祖,定都汴京(今河南開封市),又稱東京。

北宋時期中國出現印刷術。當時中國經濟發達,中國海上貿易十分興盛,福建泉州市一帶成為繁華的港口,財政收入超過一億兩白銀,首都開封和杭州人口達到100萬和120萬人口,各國商人云集,文化也極盛,出現程頤、朱熹等理學家,提倡三從四德。與唐詩並駕齊驅的宋詞,有蘇軾、歐陽修、黃庭堅、李綱、辛棄疾、陳與義、陸游、文天祥等詞文優秀的詞人,出現中國歷史上最著名的女詞人李清照,社會文化發達,出現白蛇傳、梁祝等浪漫愛情傳說。

宋神宗時,因著王安石變法,發生分別以王安石、司馬光為首的新舊黨爭,增加社會的不安,新舊黨爭長達三十多年,影響深遠,也使改革失敗。燕雲十六州在北方契丹族建立的遼朝手中(五代中的後晉高祖「兒皇帝」石敬瑭所獻),河西走廊被党項族建立的西夏趁中原內亂占據。北宋雖然曾多次出兵討伐遼和西夏,但均以失敗告終,其後不得不向日益坐大的遼和西夏交納歲幣,以維持和平。

1115年,松花江流域女真族建立金國,勢力逐漸強大,1125年,金國滅遼國。之後金國開始進攻積弱的北宋,1127年(靖康元年)金國攻破北宋首都汴京(今河南開封),俘虜三千多名皇族,其中包括當時的皇帝宋欽宗和太上皇宋徽宗,因為欽宗其時的年號為靖康,史稱靖康之變,北宋至此滅亡。1127年,宋欽宗之弟趙構於南京應天府(今河南商丘市)即皇帝位,是為宋高宗,定都臨安(今浙江省杭州市),史稱南宋。南宋曾多次派兵和金交戰,試圖北伐,宋金1142年達成紹興和議,導致宋金南北分治的局面。此後宋金亦有和戰,但是宋軍無法收復北宋故土,金軍亦未能跨越長江和淮河,宋金雙方都未有突破,在秦嶺淮河線對峙。1234年,蒙古與南宋聯合滅金。隨即蒙古與南宋對抗,經歷大規模血腥戰爭(如襄樊之戰、釣魚城之戰)。1271年忽必烈建立元朝,定都大都(今北京)。1276年,蒙古攻破臨安,佔領南宋大部分領土。1279年,元軍與南宋崖山海戰,8歲的小皇帝趙昺被陸秀夫背著跳海殉國。崖山海戰以元朝的勝利告終,偏安江南一百五十年的南宋隨之滅亡。

遼國

遼由契丹族建立。契丹與秦漢時的東胡、魏晉南北朝的烏桓、鮮卑有著淵源關係,游牧於遼河流域。安史之亂後,唐朝統治衰微,突厥也被回鶻取代,契丹趁機發展,9世紀後期日益強大。契丹軍事首領耶律阿保機於公元907年推翻了聯盟首領遙輦氏,任契丹部落聯盟首領。

916年,耶律阿保機建立契丹國,稱帝建元,即遼太祖,都臨潢府(今內蒙巴林左旗),成為中原最大威脅。公元944年南下中原,946年陷開封,滅後晉,947年改國號大遼。1005年遼朝與北宋簽訂澶淵之盟,從此宋遼的和平局面長達一百多年。

遼末政治腐敗,完顏阿骨打建金抗遼。遼天祚帝率兵親征,在護步答岡(今黑龍江五常市以西)大敗,金朝連連告捷,中京大定府、西京大同府、南京(燕京)析津府相繼陷落。公元1125年金太宗俘虜遼天祚帝,遼亡。立國凡二百一十年。餘部在耶律大石率領下,經漠北可敦城西征中亞,建立西遼,最終亡於大蒙古國。

西夏

党項融合了鮮卑與羌兩個民族,原先居住在今青海省東南部黃河河曲一帶,隋唐、五代十國時期向外擴展、遷移,其中遷到夏州(今陝西橫山縣)一部叫「拓跋部」,受唐朝賜姓李。宋朝建立後,勢力逐漸壯大,向遼朝稱臣請婚,遼冊封李繼遷為夏國王,從此與遼結成犄角之勢,困擾宋朝。李德明(李繼遷之子)之子李元昊繼位後,不斷開拓疆土,於1038年稱帝,國號夏,史稱西夏,都中興府,統一河西地區,先後在戰爭中迫使宋遼兩國與其議和,此後西夏採取依遼和宋的政策,換取了幾十年的和平。夏崇宗時期金國興起並一舉滅掉遼國、北宋,西夏向金國稱臣,趁機大幅擴張領土,奪取宋遼故土,進入盛世時期。西夏末皇室內部一再出現爭奪皇位的事件,在蒙古帝國的威脅下,搖搖欲墜。公元1226年,成吉思汗率大軍圍困中興府達半年,西夏末代統治者帝晛於公元1227年6月向蒙古投降,西夏亡。立國一百九十年。

金國

女真即隋唐時的黑水靺鞨。五代時臣服於契丹。其中一部--完顏部,於11世紀初定居在黑龍江的支流阿什河流域,勢力日漸強大,逐漸吞併了女真各部。完顏部首領烏古乃死後,各部落分崩離析,爭鬥不斷,完顏部聯盟長完顏盈歌、國相完顏撒改、盈歌之侄阿骨打重新統一,奠定此後金國基礎。完顏阿骨打繼任聯盟長後,獲悉遼國內部虛弱的消息,於1114年起兵反遼,先後攻下寧江州、出河店、賓州、咸州等地。遼天慶五年(公元1115年)完顏阿骨打稱帝,建國大金,都會寧府(今黑龍江省哈爾濱市阿城區南白城子)。公元1125年滅遼。滅遼後,金國將矛盾指向北宋。宣和七年(公元1125年)十一月金軍南下,十二月陷燕京,次年正月兵臨開封。靖康元年八月再次南下,于靖康二年(公元1127年)四月陷開封,俘虜徽欽二帝北去,北宋亡。南宋建立後,金國加緊統一腳步,但在黃天盪之戰中受挫,郾城之戰大敗,此後宋金雙方都未有突破,金世宗即位後,30年中不再發動戰爭,女真逐漸腐敗,戰鬥力下降,宣宗時,有所謂貞祐之亂,盜賊滿野。蒙古滅西夏後,矛頭指向金國,於公元1211年大舉攻金,迫近中都燕京(今北京市),金軍雖有「震天雷」、「飛火槍」等新式武器,但當時政治腐敗,將領毫無鬥志,於野狐嶺戰役、澮河堡戰役、縉山戰役中大敗,主力被全殲,被迫求和。

公元1214年,金宣宗為避敵鋒芒,由中都遷都南京(今開封市)。公元1215年,成吉思汗佔領中都(今北京市),黃河以北之地盡為蒙古所有。窩闊台繼位後,分南北兩路攻開封,金哀宗逃往歸德、蔡州。宋理宗端平元年、金末帝天興三年(公元1234年)正月,蔡州城破,金亡。立國一百二十年。

元朝

建國

1206年成吉思汗統一漠北諸部,於斡難河(今鄂嫩河)建立大蒙古國。當時蒙古的宗主國為金朝,由於金朝與其盟國西夏走向衰落,蒙古先後攻打西夏與金朝,並於1227年8月攻滅西夏,1234年3月攻滅金朝,完全領有華北。在西方,蒙古先後發動三次西征,使蒙古帝國稱霸歐亞大陸。

1259年元憲宗蒙哥於征伐宋戰爭去世後,1260年5月5日忽必烈在部分宗王和蒙漢大臣的擁立下於開平(後稱上都)自立為蒙古皇帝,年號中統。忽必烈登基後不久,阿里不哥在蒙古帝國首都哈拉和林召開忽里勒台大會,被阿速台等宗王和大臣選立蒙古大汗,並獲得欽察、察合台與窩闊台汗國的支持。

忽必烈汗為了成為中國皇帝而推行漢法,主要內容有改元建號,1267年忽必烈汗遷都燕京(今北京市),並命劉秉忠興建大都城。1272年改為大都(突厥語稱汗八里,帝都之意),將上都作為陪都。1271年12月18日,忽必烈汗公布《建國號詔》,取《易經》中「大哉乾元」之意,將國號由大蒙古國改為大元,建國元朝,忽必烈即元世祖;1260年設立中書省,1263年設立樞密院,1268年設立御史台等等國家機構;設置大司農並且提倡農業;尊孔崇儒並大力發展儒學等推行漢法的政策。然而為了保留原蒙古制度,最後形成蒙漢兩元政治。元世祖雖然於爭奪汗位戰爭獲得蒙古大汗的汗位,並且最後成為皇帝,但由於汗位取得不合法與崇尚漢法,使得蒙古宗室不承認忽必烈的汗位,四大汗國有三國不奉忽必烈的命令,蒙古帝國完全解體。最後窩闊台系的海都出兵爭奪汗位,造成漠北地區動盪不安,史稱海都之亂。

1279年3月,張弘范在崖山海戰攻滅南宋,陸秀夫身揹8歲的小皇帝宋幼主趙昺投海而死,南宋亡。元朝統一中國,結束自靖康之亂以來百餘多年的分裂局面。元朝周邊一些國家或地區(包括高麗、安南、占城、緬甸)臣服,加入元朝的朝貢關係。

中期的統治

1294年元世祖駕崩,元成宗繼位。元成宗主要恪守元世祖時期的成憲,任用其侄海山(答剌麻八剌之子)鎮守和林以平定西北海都之亂,並且下令停止征討日本與安南。在內政方面專力整頓國內政治,減免江南部分賦稅。然而,由於元成宗過度賞賜,入不敷出,使國庫資財匱乏。1307年正月,元成宗駕崩,海山之弟愛育黎拔力八達與右丞相哈剌哈孫發動大都政變。元武宗因愛育黎拔力八達有功,冊封他為皇太弟(即未來的元仁宗),相傳武宗系與仁宗系交替稱帝,即武仁之約。元武宗時期,加封孔子為「大成至聖文宣王」,並給予孔子的家族與弟子一些稱號。為了解決元成宗時期的財政危機,元武宗設置常平倉以平抑物價,下令印製至大銀鈔,然而反而使銀鈔嚴重貶值。此外他將中書省宣敕與用人權劃歸給尚書省。1311年元武宗逝,由皇太弟愛育黎拔力八達繼位,是為元仁宗,這次是元朝首次和平繼承帝位。

元仁宗力圖改變元武宗時造成的財政枯竭、政制混亂的局面,他推行「以儒治國」政策,並且減裁冗員、加強中央集權以整頓朝政。其子元英宗繼續實行元仁宗的以儒治國、加強中央集權和官僚體制的政策,並於1323年下令編成並頒布元朝正式法典《大元通制》。1323年英宗在上都以南的南坡被刺殺,史稱南坡之變。鎮守和林的也孫鐵木兒率兵南下,殺掉行刺元英宗的叛臣並稱帝,即泰定帝。

泰定帝於1328年七月崩於上都,七歲的阿速吉八為帝,是為天順帝。而鎮守大都的燕帖木兒與伯顏擁立周王和世琜於漠北、懷王圖帖睦爾於江陵,同年圖帖睦爾先至大都繼位,是為元文宗。燕帖木兒率軍攻入上都,天順帝不知所終。隔年和世琜於漠北和林稱帝,即元明宗。元文宗放棄帝位,派燕帖木兒迎元明宗繼位,並且被立為皇太子。然而燕帖木兒毒死元明宗,復位元文宗,改元天曆,史稱天曆之變。

1333年元文宗去世後,僅七歲的明宗次子懿璘質班為帝,是為元寧宗。但元寧宗僅在位不到兩個月即去世,不久後燕帖木兒也去世。元明宗的長子妥歡貼睦爾被文宗皇后卜答失里從靜江(廣西桂林)召回並立為帝,是為元惠宗。元朝長期處於繼承權問題、貪污、權臣擅政的惡習,使得政治總是無法上軌。這種不穩定的朝廷如果又遇到天災人禍的干擾,往往導致國家的覆沒。元朝後期,特別是1340年代中後期至1350年代期間,乾旱、瘟疫與水災時常發生,黃河地區水患尤其嚴重。1351年紅巾軍的起事,揭開元朝滅亡的序幕。

民變與滅亡

元廷派兵鎮壓各地紅巾軍,丞相脫脫親自率軍南下攻陷徐州芝麻李軍,一度壓制民變軍。然而脫脫在1354年南攻高郵張士誠軍之際,被元廷大臣彈劾而功虧一簣。徐壽輝部最後分裂成兩湖的陳友諒與四川的明玉珍。兩淮郭子興的部下朱元璋於1356年以南京為根據地開始擴充地盤;1363年與據有兩湖的陳友諒作戰,最後於鄱陽湖之戰獲得勝利;1365年占領兩湖後於同年冬東進攻打據有江蘇沿海的張士誠;1367年平定張士誠後,繼續南下壓制浙江的方國珍,至此江南無一人反抗朱元璋。另外,福建於1357年至1366年間發生色目軍亂,史稱亦思巴奚兵亂。與此同時,元朝在察罕帖木兒和李思齊等率領元軍反擊北方紅巾軍,1363年北方紅巾軍最後在安豐之役中敗給降元後的張士誠,劉福通戰死,韓林兒南下投奔朱元璋,隨後被殺。朱元璋統一江南後於1367年下令北伐,他派徐達、常遇春率明軍分別攻打山東與河南,並且封鎖潼關以防止關中元軍進援中原。明軍於1368年八月攻陷元大都,元惠宗北逃,史書稱此為元朝結束之年。然而元廷仍在上都,往後史書稱之為北元。而明廷認為元惠宗順天明命,諡號為元順帝。

明朝

建國與統一

元朝末期,官員貪污,朝政腐敗。為消除赤字,元廷加重賦稅,大量濫印新鈔「至正寶鈔」,隨之產生的通貨膨脹加上荒災、黃河泛濫等天災使得民不聊生。1351年元順帝派賈魯治理黃河,徵調各地百姓二十萬人。同年五月,白蓮教韓山童與劉福通煽動飽受天災與督工苛待的百姓叛元起事,建立紅巾軍,據有河南與安徽等地。紅巾軍與各地義軍陸續起事,勢力擴張到華中、華南地區。隔年,紅巾軍的郭子興聚眾起義,攻占濠州(今安徽鳳陽)。不久,朱元璋投奔郭子興,屢立戰功,得到郭子興的器重和信任。之後,朱元璋離開濠州,發展自己的勢力。1356年朱元璋率兵占領集慶(今江蘇省南京市),改名為應天府,並攻下周圍一些軍事要地,獲得一塊立足的基地。經過幾年努力,其軍事和經濟實力迅速壯大。1363年,通過鄱陽湖水戰,陳友諒勢力被消滅。1367年朱元璋自稱吳王,率軍攻下平江(今江蘇省蘇州市),滅張士誠,同年又消滅割據浙江沿海的方國珍。 1368年正月,朱元璋於南京稱帝,即明太祖,年號洪武,明朝建立。同年攻占元大都,元朝勢力撤出中原,在全國的統治結束。之後1371年消滅位四川明玉珍勢力,1381年消滅據守雲南的元朝梁王。最後,於1388年深入漠北進攻北元。

前期的鞏固

明太祖洪武帝即位後一方面減輕農民負擔,恢復社會的經濟生產,改革元朝留下的糟糕吏治,懲治貪污的官吏,社會經濟得到恢復和發展,史稱洪武之治。明太祖通過屠殺功臣、特務監視等一系列方式加強皇權,並且分封諸子為王,以加強邊防,藩屏皇室。諸王之中,以北方諸王勢力較強,又以燕王朱棣的勢力最大。1398年洪武帝駕崩,由於太子朱標早死,由皇太孫朱允炆即位,年號建文,即建文帝。為鞏固皇權,與親信大臣齊泰、黃子澄等密謀削藩。結果燕王朱棣在姚廣孝的建議下以「清君側,靖內難」為藉口起兵反叛,最後迂迴南下,占領京師,是為靖難之變。朱棣即位,即明成祖,年號永樂。建文帝在宮城大火中下落不明。

繼洪武之治,明成祖、明仁宗與明宣宗相繼興起永樂盛世與仁宣之治,這是明朝的興盛時期之一。永樂帝出擊安南,將安南納入明朝版圖,設立交趾承宣布政使司。明成祖之後又親自五入漠北攻打北元分裂後的韃靼與瓦剌。明成祖為安撫東北女真各部,在歸附的海西女真(位於松花江上游)與建州女真(位於松花江、牡丹江之間)設置衛所,並派宦官亦失哈安撫位於黑龍江下游的野人女真。1407年亦失哈在黑龍江下游東岸奴兒干地方(元朝征東元帥府舊地)設置奴兒干都司。自1405年開始派宦官鄭和下西洋,向各國交往、宣示威德以及建立朝貢體制,鄭和下西洋前後七次,船隊足跡遍布東南亞、南亞、阿拉伯半島和東非地區。其規模空前,擴大明朝對南洋、西洋各國的影響力。文治方面,明成祖修大型類書《永樂大典》。1405年明成祖將北平改名北京,1421年遷都。因為永樂年間天下大治,並且大力開拓海外交流,所以有學者將這段時期稱為永樂盛世。但是明成祖同樣對異議者大肆殺戮,諸如黃子澄、齊泰等明惠宗舊臣等都被殺。

明成祖駕崩後,其長子明仁宗,年號洪熙。洪熙帝即位時47歲,年齡已經偏高,即位僅一年就駕崩。其統治偏向保守固本,任用「三楊」(楊士奇、楊榮、楊溥)等賢臣輔佐朝政,停止鄭和下西洋和對外戰爭以積蓄民力,鼓勵生產,寬行省獄,力行節儉。明仁宗駕崩後長子朱瞻基即位,是為明宣宗,年號宣德。宣德帝基本繼承父親的路線,實行德政治國,並讓鄭和最後一次下西洋。明宣宗同樣熱愛美術,有畫作傳世。但是,其執政期間也並非毫無弊端。由於明宣宗喜好養蟋蟀(古名「促織」),許多官吏因此競相拍馬,被稱為「促織天子」。同時,宣德帝打破洪武帝留下的宦官不得干政的規矩,一些太監如王振等人開始干政,為明中葉的太監專權埋下隱患。1435年明宣宗去世,九歲的朱祁鎮繼位,即明英宗,年號正統。

危機與改革

1440年後,蒙古西部的瓦剌逐漸強大,經常在明朝邊境一帶生事。1449年,明英宗朱祁鎮於北伐瓦剌時在土木堡戰敗被俘,雖然瓦剌軍在北京保衛戰時被打敗,但明朝從此不再像永樂、洪熙、宣德般的繁盛,開始衰落,疆域不再擴張,並加強邊防及修築明長城。明英宗被俘,皇位空缺,瓦剌利用手上的肉票皇帝,不斷向明朝勒索金銀。權臣于謙立英宗之弟明景帝即位,抗擊瓦剌。瓦剌見手上的英宗已經成為無價值的太上皇,於是答應英宗返國的要求。英宗回到北京後,被親弟景帝嚴密監視,但數年軟禁中的他在1457年發動奪門之變復辟,改元天順,他成為明朝唯一一個使用兩個年號的皇帝。英宗之後的成化帝早年勤政,後期寵信萬貴妃與宦官汪直,罷黜汪直後,國勢尚可。成化帝死後,其子弘治帝勤於政事,開創弘治中興,死後由正德帝繼位,正德帝沉湎於聲色犬馬,不理國政,造成叛變頻繁。正德帝無子,死後由宗室嘉靖帝繼承,嘉靖帝早年勤政,晚期迷信方士道教,政治日益貪污腐敗。在正德與嘉靖兩帝之間,先後宦官劉瑾,內閣首輔楊廷和、夏言、嚴嵩、徐階之間,內閣與宦官的政治鬥爭,明朝逐漸中衰,社會矛盾萌發。1556年陝西省華縣發生約8級的大地震,是中國歷史上人口稠密地區影響廣泛和損失慘重的著名歷史地震之一,這次地震導致大範圍的山體倒塌,河流改道,人員死傷極為慘重(死亡83萬人)。同時也導致明朝國庫連續兩年虧空,地震引發的自然災害和瘟疫導致明朝政府稅收減少,對明朝的國力和財政狀況亦造成不同程度的影響。隆慶帝和萬曆帝初期,在內閣首輔高拱和張居正及宦官馮保的輔政之下曾一度中興,國勢鼎盛,此時銀錢透過國際貿易流入中國,明朝經濟達到全盛。萬曆年間,日本太閤豐臣秀吉發動朝鮮之役,使明朝投入大量的兵力與軍費去清剿日軍,國力因而消耗甚烈,但使朝鮮重新處於明朝的控制。其後而明神宗因為怠政而不上朝理政,政治日益腐化。

衰敗與滅亡

明光宗由明神宗手上接過天子的寶座,卻在一個月間突然駕崩,由其子天啟帝繼承皇位。天啟帝熹宗喜歡木匠工作,任用宦官魏忠賢來分擔朝廷的業務,魏忠賢與其手下的閹黨把持朝政,造成東林黨爭,政治更加腐敗,國勢更衰。1626年,北京西南隅的工部王恭廠火藥庫發生 王恭厰大爆炸,造成2萬多人死傷[10]。同年熹宗在西苑遊玩時不慎落水,一年後死去。熹宗之弟明思宗即位後,消滅閹黨,力圖振作,但由於明朝末年行政混亂加上明清小冰期、鼠疫等嚴重的自然災害,明末民變終於爆發。1644年,起義首領李自成攻克北京,明思宗自縊身亡,歷二百七十七年的明朝滅亡。明朝晚期,居住在東北地區的女真人(即後來的滿族)在努爾哈赤與皇太極父子帶領下開始興盛起來,與明朝抗衡。明督師孫承宗、袁崇煥修築關寧錦防線,抵禦女真人,取得寧遠之戰、寧錦之戰的勝利,並擊退圍攻北京的女真兵馬。1630年,大凌河之戰後,明朝遼東勢力衰落,關寧錦防線開始瓦解,女真人曾五次突破長城攻打北京。1633年,山西爆發「明末大鼠疫」並傳至北京城,造成大量人員死亡,加速明朝滅亡。女真人終於在1644年李自成攻克北京後不久,驅逐李自成,進入北京,建立清朝。南方大臣先後擁護福王朱由崧(弘光)、唐王朱聿鍵(隆武)、桂王朱由榔(永曆)為帝,史稱南明,最終因實力不足及政治內鬥為清軍所滅。明朝舊臣鄭成功從褔建沿岸廈門和金門攻取台灣,並驅逐那裡的荷蘭殖民者。鄭成功死後,他的孫子鄭克塽投降清軍,大清王朝將台灣併入中國版圖。明朝時,黃河決溢143次,如1410年黃河氾濫事件。崇禎元年至十四年(1628-1641年)里,有11年黃河發生決口,史不絕書。

清朝

興起

明朝萬曆初年,董山的後代覺昌安與其子塔克世偕同明朝遼東總兵李成梁,以建州右衛王杲叛亂為由攻滅王杲與其子阿台,然而覺昌安父子也在混戰中死亡。1586年明廷襲封塔克世之子努爾哈赤為指揮使作為補償。

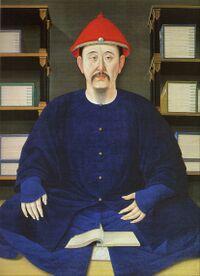

努爾哈赤以祖、父遺留的十三副遺甲崛起,統一建州女真後陸續併吞女真各部,並與漠南蒙古友好。1616年努爾哈赤在今中國東北地區建國稱汗,建立後金,定都赫圖阿拉(即興京,今遼寧新賓)。建州女真國力日盛,1616年努爾哈赤在建立八旗制度後於赫圖阿拉稱汗立國。兩年後他以「七大恨」為由起兵反明。努爾哈赤在1619年的薩爾滸之戰中,擊敗楊鎬指揮的明軍、朝鮮與葉赫聯軍;接連占領瀋陽、遼陽、撫順等遼東城市,隨後戰事集中於遼西地區。努爾哈赤最後於1626年的寧遠戰役中被袁崇煥的紅衣大炮擊敗,不久逝世。 第八子皇太極歷經權力鬥爭後繼位。皇太極即位之後,針對努爾哈赤時期的社會矛盾進行了一系列改革,史稱「天聰新政」。還繼續完善和擴大蒙古八旗、漢軍八旗,設立理藩院管轄蒙古等地事務。將都城瀋陽易名盛京,更改女真族名為滿族,1636年在盛京稱帝,改年號為崇德,國號為大清。隨後成功降伏西邊蒙古察哈爾部,漠南蒙古歸附清朝。另外,皇太極親征朝鮮並使朝鮮成為大清的藩屬。接著,皇太極經察哈爾繞道入侵明朝首都北京。1643年皇太極病死,在其長子豪格,及其弟多爾袞的一場政治鬥爭後,由第九子福臨繼位,是為順治帝。

1644年,吳三桂引清兵入關,清朝將首都遷到北京,清朝入主中原。從入關到其後的數十年時間內,在明清戰爭陸續消滅了農民軍、南明和明鄭等勢力。後來清廷實行獎勵墾荒、減免捐稅的政策。並且正式開科取士,追尊崇禎帝與明朝忠臣。

前期的盛世

1661年順治帝逝世,其子8歲的康熙帝即位,1669年始親政。三藩之亂於1681年清軍攻入雲南後結束,同年,鄭經之子鄭克塽透過東寧之變繼位,明鄭因內亂不斷導致不少將領降清。清朝派明鄭降將施琅率領水師攻打台灣。施琅占領澎湖,逼近東寧(今台灣台南),鄭克塽率領大臣降清,至此明鄭亡。

清朝平定三藩後進入康雍乾時期,這段時期是清朝發展的高峰時期,稱為康雍乾盛世。康熙帝為政寬仁,留心民間疾苦,在他親政不久後,便宣布停止圈地,放寬墾荒地的免稅年限。他還著手整頓吏治,恢復京察、大計等考核制度。受康熙帝的「滋生人丁,永不加賦」政策以及外來農作物的引進等影響,清朝人口大大提升。他先後任用靳輔和于成龍治理黃河與大運河。康熙中期以後,因戰亂而遭到嚴重破壞的手工業逐步得到恢復和發展。為安定社會秩序,他頒行十六條聖諭,要地方人士循循告誡鄉民。他又派心腹包衣(即家奴)如曹寅、李煦等人打探地方物價、人民收入與官紳不軌之事,並以密褶奏報。此即密折制度的萌芽,到雍正時期趨於完善。康熙帝重視對漢族士大夫的優遇,他多次舉辦博學鴻儒科,創建南書房,並且向來華傳教士學習西方科學與文化。

1690年至1697年間烏蘭布通之戰與三征噶爾丹使噶爾丹戰死,創立多倫會盟以保護喀爾喀蒙古。青藏地區的和碩特汗國協助黃教的達賴五世,擊敗紅教統一全藏,之後分裂成青海與西藏和碩特。達賴六世時,藏區政事交由第巴(理事大臣)桑結嘉錯管理,他聯合準噶爾對抗西藏和碩特的拉藏汗,拉藏汗先下手殺桑結嘉錯並廢除達賴六世。1717年噶爾丹的侄子策妄阿拉布坦入侵西藏,攻殺拉藏汗,並且占領拉薩。清軍多次被准軍擊敗,最後於1720年由胤禵率軍驅除成功,協助達賴七世入藏,以拉藏汗舊臣管理藏區。

1722年康熙帝傳位於胤禛,即雍正帝。雍正帝在位十三年,針對康熙時期的弊端採取補救措施,以延續康雍乾盛世。他設置軍機處加強皇權,廢殺與他對立的王公並削弱親王勢力。雍正帝注重皇子教育,採取秘密立儲制度以防止康熙晚年諸皇子爭位的局面再度發生。將丁銀併入地賦,減輕無地貧民的負擔。為解決地方貪腐問題使火耗歸公,耗羨費用改由中央政府計算;設置養廉銀以提高地方官員的薪水。雍正初年青海親王羅卜藏丹津意圖復興和碩特汗國而亂,隔年年羹堯與岳鍾琪等人平定。聽從鄂爾泰建議推行改土歸流以地方官管理少數民族。將喀爾喀蒙古正式併入清朝;並且為鞏固蒙古於1727年與沙俄簽訂《恰克圖條約》,確立中俄中段疆界。1732年噶爾丹策零東征喀爾喀蒙古,兵至杭愛山,被喀爾喀親王策棱擊敗。1734年清准和談,以阿爾泰山為界,西北大致和平。1735年雍正帝於工作時去世,其子弘曆繼位,即乾隆帝。

乾隆帝在位時期是清朝的全盛時期。期間人口不斷增加使乾隆末年突破三億大關,約占當時世界人口的三分之一。江南與廣東等地的絲織業與棉織業都很發達,景德鎮的瓷器都達到歷史高峰。與此同時,銀號亦開始在山西出現。乾隆帝鴻講學術,此時期有許多書籍出版,1773年更下令編纂《四庫全書》,與《古今圖書集成》成為全世界最龐大的類書,這些都成為盛世的文化標誌。

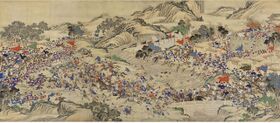

對外方面,乾隆十七年(1752年)冬,達瓦齊襲奪準噶爾汗國汗位,阿睦爾撒納在隨後的內鬥中被擊敗歸附清廷。乾隆皇帝乘機於乾隆二十年(1755年)派其為引導,以定北將軍班第率軍平定準噶爾,攻下伊犁。乾隆帝派兆惠西征,阿睦爾撒納戰敗逃亡哈薩克汗國,後因為哈薩克汗歸降於乾隆,又逃亡沙俄,阿睦爾撒納於乾隆二十二年(1757年)病死,天山北路遂告平定。然而在天山南路,回部領袖大小和卓兄弟起兵反清,稱大小和卓之亂。乾隆二十三年(1758年)乾隆帝再命兆惠西征,兆惠與富德最終攻滅大小和卓,並讓帕米爾高原以西的中亞各國成為藩屬國。乾隆末年,尼泊爾的廓爾喀王國兩次入侵西藏。1793年清廷派福康安與海蘭察領兵入藏,擊退廓爾喀入侵,不丹與哲孟雄(今錫金)亦為藩屬國,加強駐藏大臣的權力。西南,乾隆初年派張廣泗平定貴州苗民之亂,隨後清軍前往平定大小金川之役。期間緬甸貢榜王朝與中國爆發清緬戰爭。1769年乾隆帝派傅恆、阿桂入緬未果,雙方最後停戰。1784年暹羅卻克里王朝派使朝貢,1788年緬甸為應付暹羅威脅,也派使朝貢。1789年安南發生西山朝統一後黎朝、鄭主與廣南國。清軍擊敗西山朝,護送黎帝黎愍帝復位,途中遭西山軍的伏擊而敗,史稱清越戰爭。西山朝阮惠遣使向清廷謝罪,清廷封為安南王。

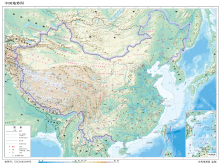

乾隆期間清朝疆域達1300萬餘平方公里,東方的朝鮮與琉球國也早就成為藩屬國之一。只有江戶幕府統治的日本處於鎖國時期,與清朝來往甚少。乾隆帝以十全武功自譽,他平定準噶爾與回疆大小和卓之亂,把新疆納入中國版圖,四川、貴州等地繼續改土歸流,然而其餘戰事皆小題大作使國庫嚴重損耗,讓清朝國力衰退。乾隆時期的戶部存銀最高達8,000萬兩,常年保持在6,000-7,000萬兩左右,足以應付政府的各項日常開支、重大工程、戰爭,而雖然清朝的賦稅較為輕,且於康乾時期多次對外用兵、大興各項工程,但每年國家財政都會有餘,國庫儲備逐年上升。當時人口暴增與鄉村土地兼併嚴重,使得許多農民失去土地;加上貪官和珅等官員腐敗,於乾隆晚期到嘉慶時期陸續爆發民變。白蓮教於1770年代舉兵,後來又於1796年爆發川楚教亂,八年後被清軍鎮壓,領袖王三槐被處死。台灣天地會領袖林爽文於1787年發動林爽文事件,歷時一年多。在乾隆年間,平定大小金川之亂、消滅準噶爾汗國等各威脅,將新疆正式重新納入中國版圖,並且頒布被視為西藏屬於中國領土的最有力的證據《欽定藏內善後章程》二十九條,加強中央政府對西藏的管治,影響現代中國的版圖[11]。 1796年乾隆皇帝禪位於嘉慶皇帝。乾隆帝雖為太上皇,但依然「訓政」至1799年去世,掌權64年。嘉慶四年一月三日去世,終年八十九歲。嘉慶帝方得以親政。然而嘉慶帝未能解決弊端,在乾隆帝駕崩後,清朝繼續走向衰退。

步入近代

到了19世紀初,清朝已經走向衰落,在嘉慶年間先後爆發川楚教亂,與此同時海上強國英國、荷蘭與葡萄牙等紛紛開始強制與中國貿易。1787年,英國商人開始向華輸入鴉片,導致中國的國際貿易由巨額順差變為巨額逆差。清廷於1815年頒佈搜查洋船鴉片章程,然而英商無視禁令依然走私大量鴉片,道光皇帝於1838年派林則徐赴廣州禁菸。1839年6月,將237萬多斤鴉片在虎門銷毀,史稱虎門銷煙。英國政府因此於1840年6月發動鴉片戰爭。1842年,英軍進入長江,切斷江南對北京的物資供應,於是清廷求和,《南京條約》簽署,除在東南沿海開放上海等5個通商口岸之外,還割讓香港島,中國的主權受到破壞。一般中國大陸史學界認為這是中國近代史的開始。

與此同時中國國內反抗清朝的鬥爭再度興起。1851年,受到基督教影響的秀才洪秀全建立拜上帝會,發動金田起義並創建太平天國。太平天國使中國歷史上規模最大的一次農民起義。太平天國曾經一度佔領南方部分省份,並定都南京(改名「天京」),建立政教合一的中央政權。到了1864年7月,曾國藩弟曾國荃率湘軍攻陷天京,對無辜百姓展開屠殺與搶掠,太平天國才正式結束。南京城被燒毀,百姓死傷無數,南京人痛恨湘軍,稱曾國藩和曾國荃為曾剃頭、曾屠戶。中央研究院院士、中央研究院近代史研究所創所所長郭廷以在其所著《近代中國史綱》引趙烈文《能靜居日記》記載曾國荃率湘軍攻入南京城後的情景:「湘軍『貪掠奪,頗亂伍。中軍各勇留營者皆去搜括』,……『沿街死屍十之九皆老者。其幼孩未滿二、三歲者亦被戳以為戲,匍匐道上。婦女四十歲以下者一人俱無(均被虜),老者負傷或十餘刀,數十刀,哀號之聲達於四方。』凡此均為曾國荃幕友趙烈文目睹所記,總計死者約二三十萬人(死亡人數有爭議)。」[12][13][14][15][16]。 同一時期其他的運動還有天地會、捻軍、上海小刀會起義、甘肅同治回亂等。 19世紀後期,英、法、俄、日等多次侵入中國,強迫中國與之簽定不平等條約。1860年,英法聯軍在八里橋之戰中打敗清軍,隨後攻破北京城,放火燒毀圓明園,咸豐帝逃至承德。10月至11月,清政府與英法俄在禮部衙門簽定《北京條約》,新開放長江沿岸和北方沿海的通商口岸。俄國則通過《璦琿條約》、中俄《北京條約》和《中俄勘分西北界約記》,割去中國東北和西北140多萬平方公里的領土。1894年為朝鮮主權清朝和日本發生甲午戰爭,期間日軍攻陷旅順,執行旅順大屠殺,對城內進行4天3夜的搶劫、屠殺和強姦,超過二萬人遇害。最終清朝戰敗,與日本簽定《馬關條約》,賠償日本2億兩白銀,並割讓台灣、澎湖列島給日本。

為增強國力並鞏固國防,清朝自1860年代開始推行洋務運動,國力有所恢復,並一度出現同治中興的局面。1877年清軍收復新疆,1881年通過《伊犁條約》清軍收復被沙俄占據多年的伊犁。中法戰爭後清朝還建立當時號稱亞洲第一、世界第八的近代海軍艦隊—北洋水師。1895年中日甲午戰爭的失敗,暴露出清政府的軟弱無能。此後,列強紛紛強租土地,意圖瓜分中國。1898年,光緒帝在親政後同意康有為、梁啓超等人提出的變法主張,從6月11日到9月21日的被稱為百日維新的103天中進行多項改革,但最終在慈禧太后發動政變後失敗落幕。

1899年,義和團運動爆發,以「扶清滅洋」為宗旨並在慈禧太后包庇下燒殺淫掠北京和默許下開始圍攻外國駐北京使館。同時兵權落入親族手中險些引發政變。於是,各國以解救駐京使館人員和外使人員被殺的理由攻入北京,史稱八國聯軍。1901年,清政府被迫與各國簽定辛丑條約,賠款4.5億兩白銀,分39年還清(本息合計9.8億兩),後來均全額歸還,同時從北京到山海關鐵路沿線由各國派兵駐紮,開北京東交民巷為使館區,中國人不得入內等。 清末光緒年間中國發生了不少天災,有些天災甚至造成人口損失。光緒元年至四年(1875-1878年)河南、山西、陝西、直隸、山東等地發生特大旱災饑荒,尤以山西最嚴重,太原府100萬人死95萬。總死亡數計950萬-2000萬不等,也就是清朝人口的約2-4%,史稱丁戊奇荒。光緒十三年(1887年)河南鄭州下汛十堡(今惠濟區花園口鎮石橋村)發生黃河決口[17],致使200多萬(一說93萬;一說最保守估計150萬;一說700萬)人罹難。

中華民國

19世紀末,辛亥革命元老中國現代教育奠基人何子淵、丘逢甲等人開風氣之先,排除頑固守舊勢力的禁錮,成功引進西學,推廣新式學校。清政府迫於形勢壓力,對教育革新網開一面,於1905年末頒布新學制,廢除科舉制,並在全國範圍內推廣新式學堂。1909年,地方科舉考試停止以後,西學逐漸成為學校教育的主要形式。正是教育方式的這一根本性轉變,為後來風起雲湧的辛亥革命和國家建設培養造就了大批思想進步、銳意創新的社會精英和寶貴人才。

1905年中國同盟會成立以後,革命黨開始興起,孫中山和黃興等人在海外積極籌款,組建黨組織,指揮國內的多次革命運動。經過十餘次失敗的革命起事後,與革命黨互不溝通的湖北新軍在武昌起事獲得成功。1912年1月1日,亞洲第一個共和國中華民國在南京宣告成立,孫中山正式就任首任臨時大總統。2月12日,清宣統帝溥儀宣佈退位,清朝正式走進歷史,中國兩千多年的帝王專制制度也基本結束。

在這個帝國和民國時代交替的時代,出現一大批學者,如康有為、梁啓超、嚴復、王國維、胡適、辜鴻銘、章太炎、陳寅恪、呂思勉、魏源、錢穆、魯迅等人,號稱「國學」(中國文學,史學和哲學)。梁啓超曾領導「史學革命」反對中國的傳統史學,要求把「帝王之史學」改為「為國民寫史」。嚴複曾翻譯西方名著《天演論》以介紹達爾文的進化論,並且分析出中國由於不能衝破長期統治中國的儒家思想而遠遠落後於世界。王國維和辜鴻銘是著名文學家,曾游歐洲各國,後來結合自己的文化和西方思想寫成好幾部名著。章太炎是著名的反清鬥士,他的思想隨著中國的變革而逆轉,成為著名的革命者和文學家。陳寅恪,呂思勉和錢穆皆是著名史學家,為「史學革命」做出卓越的貢獻。魏源曾著《海國圖志》以要求改革。魯迅是中國現代文學的創始者,曾為章太炎學生,著《朝花夕拾》和《狂人日記》。這一時期,國外的各種新思想、新文化也開始慢慢傳入中國,為後來1919年的五四運動爆發、1921年中國共產黨的成立做鋪墊。中國歷史通常將五四運動譽為中國現代史的開端。

北洋政府時期

1912年4月1日孫中山在南京辭去擔任3個月的臨時大總統職位,由北洋軍閥袁世凱接任,並定都於北京,故又稱北洋政府、北京政府。袁世凱上台後不久,解散國會、終止臨時約法,另頒布新約法,以擴大其職權,並一步步籌備帝制,1913年7月,又將蔡鍔召入北京控制,且在一番裝模作樣後使馮國璋和大眾誤以為袁世凱並無稱帝之心。1916年,袁世凱宣稱恢復帝制,建立中華帝國。孫中山組織中華革命黨討伐,是為二次革命,同年3月,袁世凱被迫宣布取消帝制,6月在絕望中死去,護國戰爭結束。袁世凱死後黎元洪繼任總統之位,段祺瑞則成為國務總理,但兩人卻因為意見不一而交惡,不久段祺瑞擅自向德國宣戰,黎元洪將段祺瑞撤職,但段祺瑞卻率軍討黎,黎元洪不得不向張勳求助,1917年6月7日張勳卻率五千名辮子軍攻入北京並扶植溥儀為帝,黎元洪又向段祺瑞求助,段祺瑞便用12天討平復辟,黎元洪也辭職。中華民國進入北洋軍閥各派系(皖系、直系和奉系等)控制中央政府時期,地方政府則由各個軍閥派系割據。

外蒙古獨立

1921年達木丁·蘇赫巴托爾在蘇聯紅軍的幫助下建立「人民革命政權」,1924年蒙古人民革命黨宣布廢除君主立憲制,成立「蒙古人民共和國」,定都庫倫,改城名為烏蘭巴托。1937年,在霍爾洛·喬巴山的領導下,外蒙古開展了大清洗,「人革黨」、地方、「政府」、「軍隊」、僧侶當中有兩到三萬人被殺,占當時外蒙古人口的百分之二到百分之三。1946年外蒙古獨立,新憲法當日生效,新國家稱「蒙古人民共和國」。

國民政府時期

孫中山之後多次發起護法運動與護國運動,組建廣州軍政府,試圖聯合南方軍閥推翻北京中央政府未果,開始轉向聯俄,改組中國國民黨,1924年5月,孫文在中國共產黨和蘇聯的幫助下,於廣州黃埔創辦陸軍軍官學校並任命蔣介石為校長,接納中國共產黨(第三國際中國支部)黨員以個人身份加入中國國民黨,實現第一次國共合作。

1925年3月12日,孫中山病逝於北京,次年,1926年6月,蔣介石率領國民革命軍從廣東發起北伐戰爭,到1928年進佔京津,形式上統一中國。

1927年,國民革命軍總司令蔣介石和國民黨領袖汪精衛,先後在上海和漢口發動清黨,清除國民黨黨內的共產黨及國民黨左派勢力。共產黨發動八一起義、秋收起義等數次起義均告失敗,於是轉入江西井岡山等山區,實行工農武裝割據,並於江西瑞金建立中華蘇維埃共和國。1930年到1934年南京國民政府先後五次圍剿中央蘇區,紅軍撐過前四次圍剿,但是在中央蘇區第五次反「圍剿」戰爭失敗後,從江西蘇區撤退到陝西省北部,即二萬五千里長征。1935年,中華蘇維埃共和國更名為中華蘇維埃人民共和國;1936年又更名為中華蘇維埃民主共和國。1936年12月12日西安事變之後,國共之間就進行秘密談判;1937年2月,國民黨五屆三中全會決定「停止內戰、一致對外」。此後,中國共產黨和中國國民黨圍繞抗日開展第二次國共合作,將中華蘇維埃共和國中央政府西北辦事處改組為陝甘寧邊區政府。

抗日戰爭

1931年9月18日,日本發動九一八事變,出兵佔領東北三省,偽滿洲國於次年成立,是日本扶植溥儀成立的傀儡政權。1936年12月12日西安事變後,國共於1937年結束十年內戰,第二次國共合作初步形成。1937年7月7日,中國抗日戰爭全面爆發。1937年9月22日,《中共中央為公布國共合作宣言》通過國民黨中央社發布;次日,蔣介石發表承認共產黨合法的談話。在此背景下,中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍(後改為「第十八集團軍」)及陸軍新編第四軍,即八路軍、新四軍。12月13日,南京淪陷,日軍在南京進行大屠殺,超過30萬人被殺害。之前國民政府已從南京遷至漢口,後來遷至重慶。在日本的中國派遣軍扶持下,以汪精衛、周佛海、李士群等為主要成員,在日本軍扶植下,在南京建立傀儡政權,對淪陷區實行賣國日偽統治。

抗戰期間,中國國民黨與中國共產黨在抗日方面實施合作。國民革命軍與日軍22次大會戰,國民革命軍陸軍死亡、失蹤321萬人,海軍幾乎全滅。1945年,第二次世界大戰結束後,中國收復日本殖民統治下的台灣、澎湖列島等領土,而且得以成為聯合國安全理事會5個常任理事國之一。然而,中國仍然在1946年與蘇聯簽訂條約,承認蘇聯控制下的外蒙古的獨立。

解放戰爭

抗日戰爭勝利後,國民黨反動派在美帝國主義支持下陰謀發動內戰。為了爭取國內的和平,1945年8月,毛澤東親赴重慶同國民党進行談判,國共雙方代表簽訂了「雙十協定」。但是,國民黨在談判期間派軍隊向解放區發起進攻,解放區軍民打退了國民黨的軍事進攻。國共雙方代表簽訂了停戰協定,並在重慶召開了政治協商會議。

1946年夏,在美帝國主義援助下,國民黨軍隊撕毀「雙十協定」,向中國共產黨控制區發動進攻,全面內戰爆發。從1946年夏到1947年6月,中國共產黨軍隊粉碎了國民黨軍隊的全面進攻和重點進攻。1947年6月底,中國共產黨的軍隊開始了全國性的反攻。以1947年10月10日的《中國人民解放軍宣言》為標誌,中國共產黨打出了「中國人民解放軍」的旗號,並以「打倒蔣介石,解放全中國」為目標。從1948年9月到1949年1月,人民解放軍先後發動了遼瀋、淮海、平津三大戰役,基本上消滅了國民黨軍隊的主力,加速了人民解放戰爭在全國的勝利。1949年4月,人民解放軍渡江作戰,23日解放南京,推翻了國民黨的反動統治,以蔣介石為首的國民黨反動派逃往台灣[18]。

中華人民共和國

新民主主義和社會主義建設時期

1949年10月1日,北京天安門廣場舉行開國大典,毛澤東在天安門城樓上宣告中華人民共和國中央人民政府成立,標誌著中華人民共和國正式成立,後來的每年10月1日亦成為中華人民共和國的國慶節[19][20]。中華人民共和國建立之初, 肅清了國民黨反動派在大陸的殘餘武裝力量和土匪,實現了西藏的和平解放,建立了各地各級的人民政府,沒收了官僚資本企業並把它們改造成為社會主義國營企業,統一了全國財政經濟工作,穩定了物價,完成了新解放區土地制度的改革,鎮壓了反革命,開展了反貪污、反浪費、反官僚主義的「三反」運動,開展了打退資產階級進攻的反行賄、反偷稅漏稅、反盜騙國家財產、反偷工減料、反盜竊國家經濟情報的「五反」運動。對舊中國的教育科學文化事業,進行了很有成效的改造。在勝利完成繁重的社會改革任務和進行偉大的抗美援朝、保家衛國戰爭的同時,迅速恢復了在舊中國遭到嚴重破壞的國民經濟,全國工農業生產1952年底已經達到歷史的最高水平。

1950年代開始的土地改革運動將地主的土地沒收,從政治和經濟上徹底消滅了中國自秦漢以來作為地方政治精英的鄉紳階層,改變了兩千多年來「皇權不下縣」的局面,國家政權的動員力從此深入村鎮基層。這次土地改革是中國共產黨在解放戰爭時期對老解放區土地改革的繼續,基本完成了全國範圍內的土改,至1953年,除新疆、西藏、青海、川邊等少數民族地區,中國大陸大部分地區的土地改革基本完成,3億多無地或少地的農民無償分得約7億畝土地及生產資料,並每年免除地租3000萬噸糧食。

中華人民共和國成立初期,國民黨殘餘部隊到處與解放軍和新建的地方政權對抗。中華人民共和國政府在1950年3月開展全國性的「剿匪行動」,動員超過了一百五十萬的軍隊。隨著「剿匪行動」的開展,數年之後,國民黨在大陸地區的殘餘武裝被消滅殆盡。至此,除台灣、香港、澳門、少數沿海島嶼及其他與鄰國有主權爭議的領土以外,中國大陸領土已全部被中華人民共和國政府控制。1953年的東山島戰役後,國民黨當局未再組織成建制的反擊。至1955年,解放軍發起一江山島戰役,相繼攻占浙東沿海還被國軍控制的全部島嶼。至此,中國大陸沿海只剩下福建沿海的金門和馬祖還被國民黨反動派控制[21]。

1953年至1956年,中國政府對生產資料所有制進行的社會主義改造。包括「農業社會主義改造、手工業社會主義改造、資本主義工商業社會主義改造」,又合稱為「三大改造」,其目的是改變生產關係的性質。1956年底三大改造基本完成,中國進入社會主義初級階段,社會主義制度在中國基本建立。1953年到1957年,中國實施發展國民經濟的第一個五年計劃。培養了大量的技術專家,產業工人,提高了國民收入,並且通過蘇聯和東歐技術的引進提高了解放軍的現代化水平。1954年9月20日,第一部《中華人民共和國憲法》(即五四憲法)在第一屆全國人民代表大會第一次會議上通過,共4章106條。

1956年,中共八大召開,提出了「團結國內外一切可以團結的力量,為建設一個偉大的社會主義中國而奮鬥」的總任務,提出社會主要矛盾在於人民對於社會經濟文化迅速發展的需要與當前經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾,提出當前黨和全國人民的主要任務是發展生產力,儘快將中國自落後農業國變為先進工業國,提出關於經濟發展的指導方針,確立了「百花齊放,百家爭鳴」的文教科學事業指導方針。蘇共二十大後,東歐一些社會主義國家瀰漫著動盪不安的氣氛,相繼發生波蘭和匈牙利事件。帝國主義乘機掀起反蘇反共反社會主義的浪潮。波匈事件對中國也有一定影響。1957年2月,毛澤東在最高國務會議上發表《關於正確處理人民內部矛盾的問題》講話,創造性地論述了社會主義社會矛盾學說,要求正確處理人民內部矛盾、嚴格區分敵我矛盾和人民內部矛盾。從新中國成立到社會主義改造基本完成,在短短的七年裡實現這樣深刻的社會變革,不能不引起社會各階級、各階層的不同反應。1957年「反右」擴大化、1958年「大躍進」、1959年「反右傾」鬥爭,使得國家生產力和文藝界、學術界受到不應有的衝擊。儘管1958年至1962年間對一部分錯誤批判為「右傾機會主義分子」的人士進行甄別平反,對大多數「右派」「摘帽」,但對這些錯誤現象及背後的「左」傾錯誤指導思想的糾正並不徹底。八大一次會議後,中國共產黨沿著正確的方向繼續探索,按照大會確定的方針調整若干方面的經濟關係和編制1957年經濟計劃;準備全黨整風,正確處理日漸突出的人民內部矛盾[22]。從1961年到1965年,經過五年調整取得明顯成效:農輕重的比例關係實現了在新的基礎上的協調發展;國民經濟中積累與消費的比例關係基本恢復正常;財政收支平衡,市場穩定,人民生活有所改善。當國民經濟調整任務基本完成的時候,在1964年底到1965年初召開的第三屆全國人民代表大會第一次會議上,周恩來宣布:我國國民經濟即將進入一個新的發展時期,1966年將開始執行第三個五年計劃,全國人民要努力奮鬥,把我國逐步建設成為一個具有現代農業、現代工業、現代國防和現代科學技術的社會主義強國。這是第一次鄭重地向全國人民宣布四個現代化的任務。這個宏偉的任務由於「文化大革命」的發生而沒有能夠按計劃付諸實施。

從1956年到1966年「文化大革命」爆發前的十年,是中國共產黨領導我國社會主義建設在探索中曲折發展的十年。其間,雖然遭受過嚴重挫折,仍然取得了很大成就。工業建設方面,以1966年同1956年相比,全國工業固定資產按原價計算,增長了三倍。棉紗、原煤、發電量、鋼和機械設備等主要工業產品的產量,都有很大增長。石油工業的發展尤其突出,到1965年已經實現原油的全部自給。電子工業、石油化工、原子能、航天等一批新興工業逐步建設起來,初步改善了工業布局,形成有相當規模和一定技術水平的工業體系。鐵路、公路、水運、航空、郵電等事業都有較大發展。十年新修鐵路8000公里,全國除西藏外,各省、市、自治區都有了鐵路,寧夏、青海、新疆等第一次通了火車。農業基本建設和技術改造大規模展開,並逐步收到成效。全國農用拖拉機產量和化肥施用量都增長6倍以上,農村用電量增長70倍。十年的教育事業有很大發展。高等院校畢業生近140萬人,為前七年的4.9倍。經過整頓,教育質量得到顯著提高。科學技術工作取得比較突出的成果,國防科學技術的進展最為顯著。1964年10月16日,成功地爆炸第一顆原子彈,有力地打破了超級大國的核壟斷和核訛詐,提高了我國的國際地位。飛彈和人造衛星的研製也取得突破性進展。1965年,在世界上首次人工合成結晶牛胰島素。這些成就集中代表了我國科學技術達到的新水平。

在這十年裡,無論是建設事業的專門人才,還是黨政幹部隊伍,都有較大發展。這期間成長起來的成千上萬各類專門人才,大部分成為後來改革開放和現代化建設事業各方面的骨幹力量。黨的組織部門選拔了一批優秀青年知識分子幹部到基層掛職鍛鍊,並提拔一些人到省、部級領導崗位工作,其中大部分人經受住了後來政治運動的考驗,成為領導改革開放和現代化建設事業的中堅力量。這些成就是在國內發生嚴重經濟困難,在國際上遭到戰爭威脅和巨大壓力(資本主義國家對我國長期封鎖禁運,蘇聯撕毀合同、撤銷援助)的情況下取得的。黨和人民團結一致,堅持獨立自主、自力更生,頂住壓力,戰勝困難,表現出無比的英雄氣概和高昂的精神狀態,湧現出像河南蘭考縣委書記焦裕祿,大慶石油工人王進喜,解放軍戰士雷鋒,科學家錢學森、李四光、錢三強等先進人物;還有響應黨的號召,到祖國最需要的地方去,在國防尖端科技事業和三線建設中默默無聞地作出奉獻的許許多多幹部、職工、科技人員和解放軍指戰員。全黨和全國人民在他們的精神鼓舞下同甘共苦,昂首前進。社會主義建設在戰勝嚴重困難後逐步地重新出現欣欣向榮的景象。

在這十年裡,黨以蘇聯的經驗教訓為借鑑,積累了領導社會主義建設的重要經驗,形成了一系列正確的理論觀點。黨的八大前後,以毛澤東為首的黨中央提出的富於創造精神的方針政策,使探索中國自己的建設社會主義道路有了良好的開端。毛澤東在1957年春提出必須正確區分和處理社會主義社會兩類不同性質的社會矛盾,把正確處理人民內部矛盾作為國家政治生活的主題,並進一步闡述了「百花齊放,百家爭鳴」、「長期共存,互相監督」的方針和中國工業化道路。他還提出「造成一個又有集中又有民主,又有紀律又有自由,又有統一意志、又有個人心情舒暢、生動活潑,那樣一種政治局面」的要求。1958年,他提出要把黨和國家的工作重點轉到技術革命和社會主義建設上來。在領導糾正「大躍進」和人民公社化運動中的錯誤時,他提出不能剝奪農民,不能超越階段,反對平均主義,強調發展商品生產、遵守價值規律和做好綜合平衡,以農輕重為序安排國民經濟計劃等觀點。其他中央領導人也提出許多正確觀點和主張。這些都是八大路線的繼續發展,具有長遠的指導意義。黨中央在六十年代調整國民經濟過程中陸續制定了農村人民公社、工業、商業、教育、科學、文藝等方面的工作條例草案,比較系統地總結了社會主義建設的經驗,分別規定了適合當時情況的各項具體政策。所有這些,都是對中國自己的建設社會主義道路的有益探索。

1966年5月至1976年10月的「文化大革命」,使黨、國家和人民遭到新中國建立以來最嚴重的挫折和損失。這場「文化大革命」是毛澤東發動和領導的。毛澤東同志對當時國內階級形勢以及黨和國家政治狀況作出完全錯誤的估計,其發動「文化大革命」的「左」傾錯誤論點明顯地脫離了作為馬克思列寧主義普遍原理和中國革命具體實踐相結合的毛澤東思想的軌道。毛澤東所重用過的林彪、江青等人組成兩個陰謀奪取最高權力的反革命集團,利用毛澤東的錯誤,背著他進行了大量禍國殃民的罪惡活動。歷史已經判明,「文化大革命」是一場由領導者錯誤發動,被反革命集團利用,給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂[23]。

中國共產黨和人民在「文化大革命」中同「左」傾錯誤和林彪、江青反革命集團的鬥爭是艱難曲折的,是一直沒有停止的。正是由於全黨和廣大工人、農民、解放軍指戰員、知識分子、知識青年和幹部的共同鬥爭,使「文化大革命」的破壞受到了一定程度的限制。中國國民經濟雖然遭到巨大損失,仍然取得了進展。糧食生產保持了比較穩定的增長。工業交通、基本建設和科學技術方面取得了一批重要成就,其中包括一些新鐵路和南京長江大橋的建成,一些技術先進的大型企業的投產,氫彈試驗和人造衛星發射回收的成功,秈型雜交水稻的育成和推廣,等等。在國家動亂的情況下,人民解放軍仍然英勇地保衛著祖國的安全。對外工作也打開了新的局面。當然,這一切絕不是「文化大革命」的成果,如果沒有「文化大革命」,社會主義建設事業會取得大得多的成就。在「文化大革命」中,儘管遭到林彪、江青兩個反革命集團的破壞,但中國共產黨和人民終於戰勝了他們。中國共產黨、人民政權、人民軍隊和整個社會的性質都沒有改變。歷史再一次表明,中國人民是偉大的人民,中國共產黨和社會主義制度具有偉大而頑強的生命力。

1975年,周恩來病重,鄧小平在毛澤東支持下主持中央日常工作,著手對許多方面的工作進行整頓,使形勢有了明顯好轉。1976年1月周恩來逝世。周恩來對黨和人民無限忠誠,鞠躬盡瘁。他在「文化大革命」中處於非常困難的地位。他顧全大局,任勞任怨,為繼續進行黨和國家的正常工作,為儘量減少「文化大革命」所造成的損失,為保護大批的黨內外幹部,做了堅持不懈的努力,費盡了心血。他同林彪、江青反革命集團的破壞進行了各種形式的鬥爭。他的逝世引起了全黨和全國各族人民的無限悲痛。同年4月間,在全國範圍內掀起了以「天安門事件」為代表的悼念周總理、反對「四人幫」的強大抗議運動。這個運動實質上是擁護以鄧小平為代表的黨的正確領導,它為後來粉碎江青反革命集團奠定了偉大的群眾基礎。1976年9月毛澤東逝世,江青反革命集團加緊奪取黨和國家最高領導權的陰謀活動。同年10月上旬,中央政治局執行黨和人民的意志,毅然粉碎了江青反革命集團,結束了「文化大革命」這場災難。這是全黨、全軍和全國各族人民長期鬥爭取得的偉大勝利[24]。

從新中國成立到改革開放前夕,黨領導人民完成社會主義革命,消滅一切剝削制度,實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革,實現了一窮二白、人口眾多的東方大國大步邁進社會主義社會的偉大飛躍。在探索過程中,雖然經歷了嚴重曲折,但黨在社會主義革命和建設中取得的獨創性理論成果和巨大成就,為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎[25]。

中國特色社會主義時期

1978年,中共十一屆三中全會召開,重新上台的鄧小平執掌政權,改革開放時代正式到來。改革開放率先以家庭聯產承包責任制的確立為標誌從農村開始,隨後擴展到城市,設立經濟特區,並隨後開放了一批城市,其後首次出現股票。1984年,中國經濟開始重新步入正軌,國民經濟開始增長。

1980年代中後期,伴隨經濟過快發展,通貨膨脹加劇,貪污腐敗嚴重,社會矛盾凸顯[26]。1989年,少數人以北京為中心煽動政治動亂,但在鄧小平的領導下最終得以迅速平定。其後,江澤民接任中國共產黨中央委員會總書記,以其為領導核心的第三代中央領導接掌中國方向盤。為穩定經濟形勢、遏制通貨膨脹,中共十三屆五中全會做出了對社會經濟實施三年治理整頓的決定。1992年,鄧小平同志南巡,並發表「南方談話」。「南方談話」有效掃除了阻礙中國社會發展的思想障礙,促使社會主義建設重新步入正軌。1997年,中華人民共和國政府從英國手中恢復對香港行使主權,其後1999年從葡萄牙手中恢復對澳門行使主權。

2002年中共十六大後,以胡錦濤為總書記的第四代中共中央領導集體上台,中國在外交舞台上動作頻繁,國際地位得以強化。中國經濟改革已經有顯著效果,人均生活水平大幅提高,外匯儲備世界第一,被譽為「世界工廠」,成為世界上最有發展潛力的國家之一。

雖然經歷了SARS病毒帶來的衝擊,2003年中國經濟成長還是達到近幾年來最高的9.1%。2002年底,南水北調工程開始建設。為解決經濟發展所面對的深層問題,包括東西部發展不平衡、貧富差距拉大等問題,政府提出幾項措施,包括繼續實施西部大開發、振興東北老工業基地,以及關注弱勢群體。加入世界貿易組織後的中國繼續開放其市場。2003年末,中央人民政府與香港特區政府、澳門特區政府簽署《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》,保證三地的產品能夠以零關稅進入中國內地市場。

2003年10月15日,中國首次發射載人太空飛行器神舟五號飛船,載送航天員楊利偉進入太空,使中國成為繼俄羅斯、美國之後,第三個有能力獨自將人送上太空的國家。在隨後幾年中,中國陸續發射多艘載人航天飛船,將數位太空人送人太空。2004年,北斗二號項目啟動,2011-12年開始提供導航服務。2010年,蛟龍號潛水器啟用。2011年,天宮一號的成功發射是中國太空站建設的第一步。2012年3月,深圳大亞灣核反應爐中微子實驗的重大成果獲得國際關注。2012年10月,莫言成為獲得諾貝爾文學獎的首位中國籍作家。

2008年5月12日,四川省發生汶川大地震,共造成69,227到300,000人死亡,374643人受傷,17923人失蹤。是中華人民共和國成立以來破壞力最大的地震[27]。地震造成四川、甘肅、陝西等省的災區直接經濟損失共8451億元人民幣,災區的衛生、住房、校舍、通訊、交通、治安、地貌、水利、生態、少數民族文化等方面受到嚴重破壞。與此同時,2008年8月8日,第29屆奧林匹克運動會在北京開幕,東道主中國以51枚金牌位居金牌榜首位。藉助北京奧運會,中國展示了經濟發展的成績、自信以及史無前例的開放心態,大規模的基礎建設也極大改觀了北京這座城市的面貌。2010年5月1日至10月31日,中國2010年上海世界博覽會在上海舉行,是中國首次舉辦的綜合性世界博覽會,也是首次由開發中國家主辦綜合性世博會,共有256個國家和地區及國際組織參展。

2012年中共十八大後,習近平出任中共中央總書記,李克強擔任國務院總理,標誌著中共第五代領導集體上台。二者創造了習李體制,把民族復興作為目標,闡述「中國夢」積極打擊腐敗,要求官員落實中央八項規定,進行政府部門改組,深化經濟轉型與改革。新政在中國社會引起了巨大反響。

2013年9月、10月,中國政府分別提出建設「一帶一路」即「新絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合作倡議。中國政府指出,「一帶一路」倡議堅持共商、共建、共享的原則,努力實現沿線區域基礎設施更加完善,更加安全高效,以形成更高水平的陸海空交流網絡。同時使投資貿易的便利化水平更有效的提升,建立高品質、高標準的自由貿易區域網。以使沿線各國經濟聯繫更加緊密,政治互信更加的深入,人文交流更加的廣泛。[28]

2014年11月10日至11日,第26屆亞太經合組織領導人年度會議於在北京市懷柔區雁棲湖舉行。該次峰會通過《亞太經合組織第二十二次領導人非正式會議宣言》(《北京綱領(宣言)》)[29],提出並通過致力於旨在打擊跨國腐敗的《北京反腐敗宣言》[30],中國開始顯露其全球影響力。[31]

2020年新冠肺炎疫情發生後,身為中共中央總書記的習近平親自指揮防疫工作,並在2020年2月3日《求是》發表的「在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話」表明:早在1月7日已經在中央政治局常委會上提出防疫要求[32][33]。隨著中國政府成功控制疫情,中國經濟增長2.3%,優於預期,中國不僅成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體,GDP總量也實現了百萬億的歷史性突破。

參見

- 其他特定主題中國史

參考文獻

引用

- ↑ Centre, UNESCO World Heritage. Archaeological Ruins of Liangzhu City. UNESCO World Heritage Centre. [2019-08-07] (英語).

- ↑ 「藍田人」年代的古地磁學研究 《古脊椎動物學報》 1978年4期

- ↑ 1995年度中国十大考古新发现之——万年仙人洞和吊桶环遗址. 江西考古. [2011-05-16].

- ↑ 江西万年县大源乡仙人洞和吊桶环遗址. 新華網江西頻道. [2011-05-16].

- ↑ 彭適凡, 周廣明. 江西万年仙人洞与吊桶环遗址——旧石器时代向新石器时代过渡模式的个案研究. 農業考古. 2004, (3): 29–39 [2011-05-16].

- ↑ 張文緒,袁家榮. 湖南道县玉蟾岩古栽培稻的初步研究. 作物學報. 1998, 4 (416).

- ↑ Michael Loewe; Edward L. Shaughnessy. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B.C. [《劍橋中國古代史—自文明之始至公元前221年》]. 劍橋大學出版社. 1999-03-13. ISBN 978-0521470308 (英語).

- ↑ (2007年):《西周史與西周文明》〈引言〉,第1頁。

- ↑ 《史記·卷十五·六國年表第三》:「秦既得意,燒天下《詩》、《書》,諸侯史記尤甚,為其有所刺譏也……獨有《秦記》,又不載日月,其文略不具。然戰國之權變亦有可頗采者。……余於是因《秦記》,踵《春秋》之後,起周元王,表六國時事,訖二世,凡二百七十年,著諸所聞興壞之端。」

- ↑ 381年前北京王恭厂大爆炸之谜 僵尸都"裸体". 中國網. 2007-07-30 [2014-02-17] (中文).

- ↑ 侯楊方. 《盛世启示录》. 中國方正出版社. 2011: 292-295. ISBN 9787802167964.

- ↑ 中共南京市委. 黨史工作辦公室; 中共南京市委宣傳部. 南京百年风云, 1840-1949. 南京出版社. 1997: 70. ISBN 978-7-80614-356-8 (中文).

- ↑ 茹芝山房吟草. 廣西少數民族古籍叢書. 廣西人民出版社. 1993: 319. ISBN 978-7-219-02581-9 (中文).

- ↑ 中国人的历史误读. "公民世紀"書系. 中國社會出版社. 2005: 226. ISBN 978-7-5087-0716-7 (中文).

- ↑ 中国历史大事编年. 中國歷史大事編年. 北京出版社. 1987: 576. ISBN 978-7-200-00180-8 (中文).

|issue=被忽略 (幫助); - ↑ 中共南京市委. 黨史工作辦公室; 中共南京市委宣傳部. 南京百年风云, 1840-1949. 南京出版社. 1997: 70-71. ISBN 978-7-80614-356-8 (中文).

- ↑ 1887年9月30日 黄河决口. 人民日報. 2011-09-30 [2020-06-28].

- ↑ 第三次国内革命战争. 中國政府網. [2022-08-15].

- ↑ 10月1日:毛泽东宣告中华人民共和国中央人民政府成立. 新華網 (北京). 2012-10-01 [2014-01-07] (中文).

- ↑ 党史上的今天. 北京: 人民網. [2014-01-07] (中文).

- ↑ 劉勝勇. 浙江沿海岛屿解放的背景及其历史地位. 舟山博物館. [2014-01-07] (中文).

- ↑ 本書編寫組. 社会主义发展简史. 北京: 人民出版社. 2021: 156–161.

- ↑ 关于建国以来党的若干历史问题的决议. 1981-06-27 [2024-03-01] –透過中國政府網.

- ↑ 馬娟. 现代史. 中國政府網. [2023-11-11].

- ↑ 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议. 2021-11-16.

- ↑ 大型文獻專題片《我們走在大路上》| 第十集:突破重圍

- ↑ 温家宝:汶川地震是建国以来最大地震. 新華網. 2008-05-16 [2008-05-23] (繁體中文).

- ↑ Chohan, Usman. What Is One Belt One Road? A Surplus Recycling Mechanism Approach (ID 2997650). Rochester, NY. 2017-06-13 [2020-08-19] (英語).

- ↑ 《北京纲领:构建融合、创新、互联的亚太——亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议宣言》. APEC2014官方網站. [2014-11-09].

- ↑ 《北京反腐败宣言(全文)》. 新華網. [2014-11-09].

- ↑ 真实版中国影响力上演. [2020-08-19].

- ↑ 习近平:在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话. 新華網. 2020-02-15 [2020-02-15] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 習近平. 在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话. 求是. 2020-02-15, (4) [2020-02-23].

來源

- 樊樹志 主編 (編). 国史概要. 香港: 三聯書店(香港)有限公司. 2006年. ISBN 978-962-04-2565-3.

- 白壽彝 主編 (編). 中国通史纲要. 上海: 人民出版社. 1993年. ISBN 7-208-00136-7.

- 周穀城. 中国通史. 上海: 人民出版社. 1995年. ISBN 7-208-00330-0.

- 李敖. 独白下的传统. 香港: 三聯書店(香港)有限公司. 2000年. ISBN 962-04-1891-3.

- 范文瀾. 中国近代史. 北京: 人民出版社. 1962年. ISBN 9787010020297.

- 徐中約. 中国近代史(上册). 香港: 中文大學出版社. 2001. ISBN 962-201-987-0.

- Korotayev A. (安德烈·科羅塔耶夫), Malkov A., Khaltourina D. Chapter 2: Historical Population Dynamics in China. Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends.. Moscow: URSS. 2006 [2006-06-21]. ISBN 5-484-00559-0.