| 東亞 | |

|---|---|

| 亞洲東部的地理區域 | |

| |

| 國家或地區 | |

| 面積 | |

| • 總計 | 11,839,074 平方公里(4,571,092 平方英里) |

| 人口 | |

| • 總計 | 1,624,224,125人 |

| • 密度 | 140人/平方公里(360人/平方英里) |

| 時區 |

|

| 語言 | |

| 東亞 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 漢語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 繁體字 | 东亚 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 簡化字 | 东亚 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 繁體字 | 东亚細亞 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 簡化字 | 东亚细亚 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 藏語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 藏語 | ཨེ་ཤ་ཡ་ཤར་མ་ | ||||||||||||||||||||||||||||

| 韓語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 諺文 | 동아시아 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 漢字 | 東아시아 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 韓語別稱㈠ | |||||||||||||||||||||||||||||

| 諺文 | 동아 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 漢字 | 东亚 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 韓語別稱㈡ | |||||||||||||||||||||||||||||

| 諺文 | 동아세아 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 漢字 | 东亚細亞 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 日語原文 | 東アジア | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 日語別稱㈠ | |||||||||||||||||||||||||||||

| 日語原文 | 東亜 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 舊字體 | 东亚 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 日語別稱㈡ | |||||||||||||||||||||||||||||

| 日語原文 | 東亜細亜 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 舊字體 | 东亚細亞 | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 蒙古語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 傳統蒙文 | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢ | ||||||||||||||||||||||||||||

| 西里爾蒙文 | Зүүн Ази | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

| 維吾爾語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 維吾爾語 | شەرقىي ئاسىي | ||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||

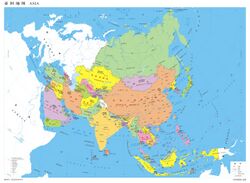

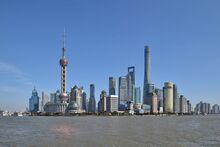

東亞泛指亞洲東部,具有地理和文化層面上的雙重意義。東亞地區通常包括中國、日本列島、朝鮮半島、海南島、琉球群島和蒙古高原等地,面積約1170萬平方公里。東亞地區居住有16億人口,佔世界人口的22%,亦是世界上人口稠密的地區之一,人口密度達到133人每平方公里,約是世界平均水平的三倍。台北、東京、香港、廣州、北京、首爾、上海、深圳等世界範圍內人口稠密的城市皆位於東亞。

東亞地區是文明搖籃,黃河和長江流域較早產生人口稠密的農業社會,孕育出古老的中華文明。漢字文化在東亞具有巨大影響力,極大影響日本、韓國和越南文化,形成涵蓋東亞的東亞文化圈。源於古典漢語的詞彙改變了日語、韓語和越南語的樣貌;源自中國的夏曆和漢字曾通行於東亞。全東亞流行的主要宗教為佛教,中國古典的儒家思想理念亦深刻影響東亞人的傳統觀念。

東亞部分國家或地區在現代化轉型中取得成功,隨着亞洲經濟的崛起,該區域在世界上的政治、經濟重要性正日益提升。日本最早成功實行西方化,實現國力增長,為全球最富裕發達的國家之一;韓國、中國台灣和香港在20世紀60至90年代實現經濟騰飛,為亞洲四小龍中的三者,被列為發達經濟體。中國經濟自20世紀末起亦發展迅速,2010年中國超越日本成為世界第二大經濟體,僅次於美國。雖然東亞在政治和經濟上具有較大影響力,但美國在東亞的存在、現存的政治爭議、朝鮮核問題等是影響該地區未來發展的安全隱患。

定義

狹義上的東亞,指東北亞,即包括中國、日本列島、朝鮮半島、海南島、琉球群島和蒙古高原等地。廣義上的東亞,範圍最廣可以被界定為傳統意義上的遠東,即廣義的東北亞(包括俄羅斯遠東、蒙古高原、中國大陸、朝鮮半島、琉球群島、日本列島和台灣島)和東南亞(包括中南半島、馬來群島、印尼群島、菲律賓群島和南海諸島)的總和。

此外,廣義的東亞亦可以由狹義的東亞延伸至在地理或文化上與之關係密切的周邊地區,比如:

- 北亞,即俄羅斯遠東;

- 太平洋西北部的沿岸島嶼,即庫頁島和千島群島(庫里爾群島);

- 地理上屬於東南亞的越南,由於文化上屬於東亞文化圈,也可視為東亞的範圍;

- 深受漢字文化影響的菲律賓群島 、華人移民分佈較多的馬來西亞、新加坡等地區。

相關概念

- 東洋:現代漢語中的「東洋」指日本,日語中的「東洋」則指東方世界。

- 遠東:「歐洲中心論」的詞彙,是歐洲以東的地區,相對於近東而言。一般指東亞,即阿富汗、哈薩克以東、北緯20度以北、太平洋以西、北緯50度以南的地區。

- 東亞文化圈:也稱漢字文化圈,指中國大陸以及周邊的台灣島、越南、朝鮮半島、日本等。

- 泛東亞地區:包括東盟諸國及遠東國家和地區。

- 東北亞:東北亞是東亞的一部分,包括日本、韓國、朝鮮。

- 東南亞:指中國大陸以南、印度以東、新畿內亞以西與澳洲以北的地區,包括中南半島、馬來群島。

- 所謂「大東亞共榮圈」:舊日本在第二次世界大戰中為擴張版圖所提出的所謂「保護日本在東北亞的利益,並試圖將西方勢力從東南亞驅逐出去」,以台灣為中心畫出同心圓作為範圍。實質是東亞各國領土成為日本的殖民地。

地理

東亞大陸

東亞地區位於亞洲東部,太平洋西岸。總面積約12,500,000平方公里,約佔全球陸地面積的9%。地形西高東低,在傳統上有三級階梯之分:第一級為青藏高原,該般達4000米以上;第二級為一系列的盆地和高原;第三級為平原、丘陵和一些海島。東部沿海地區季風氣候顯著,是世界上最典型的亞熱帶、溫帶季風氣候區,即東亞季風區,氣候濕潤溫和;西部內陸地區屬溫帶乾旱半乾旱氣候,大陸性強,溫差大,降水少;青藏高原地勢高亢,為高地氣候區,空氣稀薄缺氧,太陽輻射強烈。[1]

東亞島弧

東亞島弧在地理上是地球上綿延最長的一串火山島嶼,從北極圈附近的阿留申群島一直向南延伸到赤道邊緣的菲律賓群島。它們是由於歐亞板塊及太平洋板塊的碰撞所致。由於位處兩塊板塊之間,因此東亞島弧也是全球主要的地震帶之一,分佈了大量火山與火山群。

西太平洋

行政劃分

歷史

上古史

中華文明由黃河文明和長江文明融合而成。戰國末期,秦統一六國。經歷了漢、唐盛世。雖然有外族入侵,但由於漢族人口較多,鮮卑、契丹、女真、蒙古等都不同程度地接受了漢文化。這些民族交流及融合的歷史,經常充滿殘酷的殺戮,但最終擴張豐富了各民族的文化內涵,正所謂容納百川匯大海正是此意,亦即現在的中華文化就融合了56個民族的文化柔為一體產生的新的文化體系即是現在的中華文化。

台灣島公元前六千年進入新石器時代。到了一千年前進入鐵器時代。發源於今日台灣中部地區由台灣高山族的巴布拉人、巴布薩人、巴則海人、洪雅人、道卡斯人所組成的「跨族群准王國」的大肚王國、屏東地區由排灣人與箕模人所組成的大龜文酋邦,和恆春半島的琅嶠十八社皆在17世紀時已存在。

朝鮮半島在公元前5千年進入新石器時代,公元前10世紀開始進入青銅器時代。到了公元前4世紀進入鐵器時代。公元前194年燕人衛滿推翻古朝鮮准王,國號仍稱「朝鮮」,司馬遷史記中記載的就是衛滿朝鮮。西漢元封二年(前109年)漢武帝東征朝鮮,設立漢四郡,此後「朝鮮」一詞長期消失在古中國典籍中。公元4世紀以後,高句麗在鴨綠江流域興起,兼併北部的各部落國家及漢四郡。在南部,百濟消滅了馬韓54國。辰韓也由12國合併為新羅。朝鮮半島形成高句麗、新羅、百濟三國鼎立時期,史稱「三國時代」。早期蒙古是各突厥蒙古民族游牧地區,1206年成吉思汗統一各部從此蒙古各草原民族一律稱為蒙古。

東亞其他許多定居的農耕民族,如朝鮮族、越族、大和族等,曾深受中華文明的影響;使用漢字是這些民族的傳統文化當中最為顯著的共同點,因此這些民族活動的領域也被稱為漢字文化圈。

中世史

中國與日本兩個文化體的影響力介於朝鮮半島和琉球群島之間,在前現代史上曾幾度於此兵戎相見,直到十五世紀海外拓殖及貿易興盛起來以前,兩個古代文明的歷史軌跡呈現平行發展的態勢。

十六世紀,自歐洲渡海東來的西班牙、葡萄牙、荷蘭等勢力開始直接與東亞文明交流;海上貿易網絡的建立,以及西洋作物和熱兵器的輸入,相當程度影響了中、日兩國的食物供應能力和戰爭型態,間接對兩國爾後的歷史軌跡造成雖不明顯、實極重大的影響。例如,海上貿易和「鐵炮」(火槍)的引進及運用,相當大程度影響了十六世紀日本內部地區勢力的消長,相當大程度地左右了日本戰國時代群豪爭霸的結果。又例如蕃薯等新作物的種植雖緩和了漢民族領域可耕地開發飽和的問題,卻因食物供給的改變造成明朝人口自十八世紀起暴增的結果;爾後,過多的人口成為中華人民共和國至今難以擺脫的沉重包袱。另一方面,與「遠東(The Far East)」貿易的需求,提供了歐洲勢力在美、非、亞洲各地大力發展殖民主義的誘因;影響所及,給其晚近資本主義及工業革命的興起,創造了有利的客觀條件。

與此同時,台灣因地理位置居於中國大陸、日本與東南亞間,為便利的船隻停泊及貨物轉運地,故與歐洲各國有頻繁的交流,以西班牙與荷蘭的影響力尤甚,分別以台灣西北部及西南部為其重要貿易據點;後者將西班牙人驅逐並擴展其在台灣西部的勢力。荷蘭區域性殖民期間,已有資料顯示台灣中部有超越部落統治範圍的大肚王國。

明朝末年,鄭成功為抵擋北方異族入侵(後者滅明朝成為清朝),先佔領廈門為反女真異族據點。此時原已在台灣貿易多年的荷蘭人與當時的日本發生貿易衝突。1661年4月,鄭成功率軍圍攻荷台首府熱蘭遮城,次年2月1日荷蘭簽約投降,進入鄭氏統治時期。鄭氏殖民範圍相當有限,且殖民期間,對待原住民手段相當殘忍,亦有殺戮之事。1683年,施琅率清朝攻台,鄭克塽投降,台灣進入清統治時期。1894年,清朝與日本爆發甲午戰爭,隔年,雙方在馬關簽訂《馬關條約》,將台灣割讓予日本,中國台灣進入日本殖民時期。

近現代

十九世紀,經過前述發展的長期影響,造成了歐洲與東亞之間經濟和科技發展程度的差距。受到新興西洋勢力英國、法國、美國等強大軍事優勢的壓迫,此時東亞的三個傳統「王國」——大清帝國、德川幕府和朝鮮王朝——均被迫接受以歐洲為核心的國際政治及貿易體系,並步入現代化轉型的歷史新階段。受到歐洲民族國家概念的衝擊,以及同時代意大利、德意志建國成功的刺激,十九世紀後半業以後的中、韓、日三國政治史,可是說就是一部在現代化轉型的背景下,形塑各自國族的「建國史」。

經過明治維新改革,日本在十九世紀末轉型成一個現代化國家,並在當時新帝國主義的浪潮下,日本開始其海外擴張,將其勢力伸入朝鮮半島和台灣等地區,後來更與清朝爆發甲午戰爭,決定性地改變了東亞的歷史軌跡。日本在二十世紀初期步上軍國主義之途。二戰後的日本政體依聯合國理念改組,改組成實施代議民主及實質內閣制的國家。

政治

協商與合作

在政治體制上,日本、大韓民國、中國台灣地區(統一前)和蒙古國都採用西方式普選多黨制政體,而中國內地實行人民代表大會制度及中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,並由中國共產黨一黨執政,香港、澳門特別行政區實行一國兩制,朝鮮民主主義人民共和國由朝鮮勞動黨一黨執政並由金氏家族世襲國家領導人。

東亞區域內幾個國家之間存在相當程度的政治歧見,以及潛在的戰略競爭意識。除了朝鮮半島(朝鮮、韓國)和台灣海峽兩岸間的政治問題以外,中、日、韓三國因為二戰的歷史而形成的民族情緒磨擦,也是影響區域政治穩定的一個不利因素。

另外,即使冷戰已經結束,美國和俄羅斯作為戰略大國,在本區域的國際事務中仍保有相當程度的影響力;此一層關係更是將區域事務與全球戰略局勢整個聯繫起來,形成一個錯綜複雜的國際政治網絡。

東亞地區16個國家每年舉行一次東亞峰會。第一屆峰會於2005年12月14日在馬來西亞首都吉隆坡舉行,此後的峰會都於每年東盟領導人會議之後舉行。

物種

東亞北部地區屬於古北界,約北緯28度以南地區屬於東洋界。漢地和日本南部比鄰接的西伯利亞和中亞地區溫暖潮濕,原有豐富的溫帶針葉林、闊葉林和混合林,由於人口密集的低地和河谷地區已轉為農業和城市用途,現在大多在山區才有森林。冰河時代的冰川作用對東亞的影響不大。從中國和日本古北界的溫帶森林,到東洋界的亞熱帶和熱帶森林,營造出東亞豐富多樣的植物群和動物群。中國西南部的山區被列為全世界生物多樣性熱點地區之一[2]。在東南亞,緬甸北部和中國南部高山山脈形成古北界植物群和動物群的舌部區。孤立的天空島存在於南至緬甸中部,北越和台灣的高山。

經濟

東亞部分國家在現代化轉型中取得成功,本區域在世界上的政治、經濟重要性正日益提升。中華人民共和國已取得戰略和經貿世界第二的大國地位,日本在經貿和科技方面佔有東亞第一,中國台灣和大韓民國都在世界經貿體系中爭得一席之地;此外,上述幾個經濟體間的分工合作和貿易整合,更在世界貿易組織、亞洲太平洋經濟合作組織等國際組織的框架下日趨緊密。依此趨勢,21世紀的東亞,有成為世界一個新經貿核心的潛力。

經濟體

中華人民共和國

中國於1978年改革開放。1990年代以來,全球產業結構出現重大變化,世界發達國家為實現生產要素優化配置,將其大部分勞力密集工業及低技術產業轉而至中國及其他前共產國家,中國遂成為製造業第一大國。由於全球產業分工造成的規模經濟優勢,使得以生產出口導向的製品為主中國經濟在世界貿易體系中扮演愈發重要的角色。中國於1996年與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和印度等八個國家組成上海合作組織,鼓勵各成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、環保及其它領域的合作。後來,在2001年被接納加入世界貿易組織,標誌着中國經貿發展與世界各國更為緊密的合作。現時中國東部沿海及內陸部分城市已發展成發達和准發達地區,人均地區生產總值(生產性)及人均國民收入也顯著提升。2010年中國內地的國內生產總值成為世界第二。2020年中國GDP超過是15萬億美元,是亞洲下一個最有潛力成為發達國家的經濟體。

中國香港

在英國殖民時期,香港歷經轉口港、工業城市80年代開始並逐漸發展成一個商業、金融活動匯聚的國際要港。中華人民共和國改革開放以來,香港順勢成為中國迎接國際投資以及原物料產品轉運的最主要窗口。隨着香港回歸中國,與內地的經濟交流日益頻繁,珠江三角洲地區乃被帶動而發展成中華人民共和國另外一個產業高度開發的地區。香港當前的經濟活動以航運、物流、金融、旅遊和服務業為主。香港以一個城市型經濟創造的GDP高於眾多亞洲國家,是亞洲最為富裕的地區之一。

中國澳門

澳門在1970年代後逐漸發展成一個世界級博彩旅遊城市,經濟亦屬發達之列。1999年澳門主權回歸中國後,經濟以旅遊和服務業為主。2019年澳門的人均GDP為81,151美元,排名亞洲第一,世界第三。

中國台灣

台灣地區的經濟水平和生活條件達發達國家水準。台灣經濟自1963年至1996年平均年經濟成長率超過9%。以農業發展工業、進口替代、加工出口、產業結構轉型一路發展至今。台灣近年來的主力產業為高科技、電子、通訊產品,以及汽車的代工生產;尤其以電腦零組件在全球供應網絡當中擁有極高的市場佔有率,與中國大陸、日本、美國經貿往來密切。

日本

日本在戰後首先利用供應韓戰前線的軍需品的契機重建其經濟。1960年代以後,日本經濟迅速發展,企業得以累積大量的資本。1970年代以後,日本資本、技術密集的精密製造業已十分發達,外銷的汽車、家用電器等類產品銷售至全球市場,經濟快速成長。東京—橫濱、大阪—神戶等城市是世界規模最為龐大(無論人口或富有程度)的都會區。日本的人均生產總值(生產性)於上世紀七十年代至九十年代中期近乎領先全世界發達地區,包括美國。這段時期日本製造業在技術改進和產品外銷等方面所取得的重大成就,奠定了日本雄厚的經濟基礎。雖然經歷美日貿易摩擦、泡沫經濟破滅等打擊,導致1990年代以來的日本經濟發展趨勢呈現停滯甚至是倒退,但是今日的日本仍為世界領先的經濟體,全世界最發達生活水平極高的國家之一,國內生產毛額排名世界第三,僅次於美國和中華人民共和國。然而日本的生產性已不及以往。當前日本的產業以服務業、航運、金融、高科技研發等為主。

朝鮮

朝鮮民主主義人民共和國執政黨為朝鮮勞動黨。其在朝鮮半島統一問題、六方會談、導彈試射、核武試爆和人權等議題上受到世界的關注。朝鮮民主主義人民共和國施行計劃經濟,經濟活動以傳統農業和軍事工業為主,同時發展小規模的民用工業及旅遊業。

韓國

韓國(南朝鮮)與中國台灣、新加坡、中國香港並稱「亞洲四小龍」;經濟現代化自1980年代以來取得顯著的成功並於近年被列入新興工業化國家。韓國近年來的主力產業為電子、通訊產品以及汽車製造業;尤其液晶顯示器在全球供應網絡當中擁有極高的市場佔有率。2006年開始韓國已經被世界銀行以及IMF列為發達國家,2019年韓國人均GDP超過三萬美元,為世界第12大經濟體。

蒙古

蒙古國缺乏現代化工業基礎,經濟仍以礦業為主。蒙古經濟相對落後,人均GDP(2011年)在世界上排名第118。蘇聯解體前,蒙古接受蘇聯大量援助。蘇聯解體後,蒙古工業基礎薄弱、生產技術落後、生態環境破壞、荒漠化嚴重、基礎建設不足等問題浮現。近年來,自2002年起,蒙古的經濟持續發展,每年的GDP成長6%左右;2007年GDP成長有9%。與此同時,約36%的國民生活在貧困線以下,失業率和通貨膨脹率目前高居不下。近年來隨着礦產的開發,經濟成長快速。2011年經濟成長率達17%,高居世界第一,但隨着煤炭價格下跌,經濟瀕臨崩潰。蒙古國最大的貿易夥伴是中國。在2006年,蒙古的出口有68.4%是到中國,而來自中國的進口商品佔全部進口的29.8%。主要出口畜產品、礦產,進口機器設備、燃料、工業原料和生活日用品等。蒙古國的石油產品進口80%以上來自俄國。在蒙古投資和幫助蒙古建設的國家多為其周邊國家,包括中國、日本、韓國、俄羅斯等。

經濟產業

中國東南地區由於亞熱帶溫暖潮濕的氣候條件,平地種植水稻、養殖蠶絲,丘陵種植茶葉等均為重要營生。北方的溫帶氣候區則較多種植麥、黍、高粱等作物。而西北部內陸地區地勢高,氣候乾旱,農業較不發達,人口相對稀少;不過在內外蒙古遼闊的草原地帶,畜牧業、畜產品加工相當興盛。長期以來,中華人民共和國與俄羅斯、蒙古、哈薩克等國之間的邊境貿易,也十分發達;雙方互易有無,延續中古以來「絲綢之路」貿易的傳統。19世紀下半葉,台灣出產的樟腦曾是世界主要的供應源;後來茶葉、砂糖陸續成為重要的出口品。二十世紀下半葉,隨着整體經濟轉型,台灣農業逐漸往精緻方向發展,香蕉、蓮霧、芭樂等品項出口成績不俗,贏得「水果王國」的稱號。朝鮮半島自古土壤肥沃,適合種植多種糧食蔬果,一直以白菜、蘿蔔和高麗菜最具代表性,發展出豐富的泡菜文化,延續至今。日本自古已種水稻,由於耕地不足,海產自古即為大和民族主要的食物來源,甚至發展出獨特的刺身,日本漁業至今仍相當發達。蒙古以畜牧業為主。

民族

中華民族

辛亥革命之後,由於五族共和與民族融合的口號廣為流傳以及隨着諸多學者的提倡,使得「中華民族」而廣為人知。中華民族並不是單純的民族、種族、公民的人群分類概念,而是一個政治詞彙,是生活在中國境內各民族及海外華人的統稱。中國官方定義中華民族有56個民族,其中包括漢族和55個少數民族。

大和民族

日本列島最早在20萬年前出現古人類,日本列島已知最早的人類化石可追溯到約3萬年前。舊石器時代後期,在日本列島生活的原始人類可大致分為繩文人和外來的彌生人兩大族群。繩文人得名於其製作的繩文圖案的陶器。繩文人的特徵是,眉間突出,鼻根凹陷,眉毛濃重,大眼睛,雙眼皮,嘴唇稍厚,顎骨發達。彌生人則主要來自亞洲大陸(主要經過朝鮮半島),與繩文人相比,彌生人臉型較長,鼻根較低,牙齒比繩文人略大。日本原始社會的居民自公元4世紀開始移居至全島,勢力最遠至北陸與出羽。

二戰前,日本人在朝鮮半島、中國台灣、庫頁島、北方四島、中國東北、夏威夷、關島及德國在太平洋島嶼的殖民地也有所分佈。二戰後,在美國和蘇聯主導下,原日本佔領區的日本國民、日軍戰俘大都被遣返回日本本土,總人數超過六百萬。其中,蘇聯更趁日本局勢混亂時趁機強佔庫頁島和北方四島,將島上的大和族和一些日本原住民全趕到北海道。在中國東北則由於日本軍隊的倉皇撤退,有上百萬人被滯留。與朝鮮人不同,代表中國的國民政府不承認遺華日僑擁有中國國籍。包括東北在內,國民政府通過數年集體遣返,將大部分、近四百萬日本僑俘遣返回國。1949年,中華人民共和國成立後,新政府再度集體遣返遺日華僑。而在中國東北當地家庭收留的數千日本人則留居於中國,他們又被稱為日本遺孤。1970年代起,日本遺孤大都選擇回到日本。而後,留於中國並擁有中華人民共和國國籍者是為極少數。同時,日本裔不是中華人民共和國官方認可的少數民族。

2016年,大和族的人口約1億2511萬7千人,主要分佈於整個日本列島,全世界大部分國家亦有少量分佈。

朝鮮族

朝鮮族主要分佈在朝鮮半島及臨近的中國東北和俄羅斯遠東地區等地區,是朝鮮和韓國的主體民族,兩國共有七千多萬人口的朝鮮族人;朝鮮族人口過百萬的國家有中華人民共和國和美國,人口均在兩百萬以上。

在中華人民共和國境內的朝鮮族是中國官方認定的一個少數民族,即中國朝鮮族。

蒙古族

蒙古族約有1000萬人,其中600萬人居住在中國境內,尤其是內蒙古自治區和新疆及臨近省份,其餘分佈在蒙古國以及俄羅斯。蒙古族所使用的蒙古語屬阿爾泰語系。

當前蒙古國的國土是古代匈奴、鮮卑、柔然、突厥、契丹等多個游牧民族生活和建立政權過的地區。1206年成吉思汗建立了蒙古帝國。1271年他的孫子忽必烈建立元朝。元朝滅亡後蒙古人退回蒙古草原,但經常在邊境與明朝發生衝突。16到17世紀起蒙古人開始受到藏傳佛教影響。

琉球族

琉球人是琉球群島的主要民族,歷史上琉球族主要分佈於琉球群島(包括今沖繩縣和鹿兒島縣的奄美群島),另有部分人生活在日本本土和台灣、以及其他一些海外地區。由於琉球群島在近代從獨立的民族國家成為日本的一部分,因而強調出身地的「沖繩人」、「先島人」和「奄美人」,在意義上不同於血統及文化論的「琉球族」。琉球族的原生語言是琉球語,如今有些琉球人已不會說琉球語,今日較通用的語言為日語或沖繩辯(琉球式日語)。

南島民族

南島民族指大洋洲和東南亞以南島語系為語言的族群。考古學證據表明,說南島語言的民族都和東南中國、馬來西亞的稻米農業有文化交流。這種農業文明的農業技術最早被發現的考古傾向在中國大陸,而文化及民族源流最早依語言學和人類學證據則指向台灣,同時各種明確的證據都指出:南島民族的發源地在台灣島、婆羅洲或中國大陸南部。以中國大陸南部的福建發掘的曇石山遺址,漳州東山大帽山遺址,寧德霞浦縣黃瓜山貝丘遺址,泉州晉江庵山沙丘遺址,福州平潭殼丘頭遺址,據考證都跟南島語族起源有淵源,舉例而言在福建出土石錛、石戈以及石叉等物品,在波利尼西亞仍常見,說明中國東南與南島民族極可能有文化移植的現象,雙方存有一定程度的交流。

而就生物學證據,Shutler and Marck於1975年發表論文,認為台灣是南島語最有可能的發源地以後,國際遺傳學界即接受他的研究成果。尤其是在Peter Bellwood於1991年在《科學美國人》(Scientific American)雜誌上,關於這個問題的論文發表以後,「南島語的發源地在台灣」這一個陳述,就幾乎已經是多數學者的共識;後來他再提出:南島民族由亞洲大陸而來,於公元前8000年左右到達台灣,此後發展出卓越的航海能力,不斷分批移民至海外島嶼,另見;在開始很長一段時間後,曾一時暫止,然後又持續移民,而無論是擇居於大島或小島,多遍佈於亞熱帶和熱帶地區是一大特點。

語言

東亞語言分佈分屬漢藏語系、阿爾泰語系、南島語系、南亞語系、印歐語系等幾大語系。除此之外,日語、韓語、阿伊努語等語言為孤立語言。

漢藏語系

漢藏語系包含漢語和藏緬語族,共計約400種語言,使用者主要分佈在中國、緬甸、馬來西亞、新加坡等各地區。在中華地區被廣泛使用的漢語,或稱國語,或稱普通話,是以北京音係為基礎的官話。

阿爾泰語系

阿爾泰語系主要包含突厥語族、蒙古語族和通古斯語族三個分支;少數假說有時也包括韓語、日語、琉球語,或是和將阿爾泰語系烏拉爾語系劃分為一組語群(即烏拉爾-阿爾泰語系假說)。

南島語系

南島語系是主要由南島民族所使用的語言,共有1257種語言,在東亞,南島語系語言使用者主要分佈在中國台灣、海南兩地。

參考文獻

引用

- ↑ 公茂虹. 东亚大陆:中华民族梦想肇始之地. 人民網. 2013-07-02 [2017-06-23].

- ↑ 橫斷山植物多樣性綜合考察:国际合作催生的璀璨成果. 中國科學院植物研究所. [2014-07-15].

來源

- 墨菲, 羅茲, 东亚史, 由林震翻譯, 世界圖書出版公司, 2012-08 [2017-06-23], ISBN 9787510047114