| 俄羅斯 (1917年-1918年) Росси́я 俄羅斯蘇維埃共和國 (1918年) Российская Советская Республика 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國 (1918年-1991年) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1917年-1991年 | |||||||||

國歌:《工人馬賽曲》 (1917–1918) 《國際歌》 (1918–1922) 《牢不可破的聯盟》 (1944–1977) 《牢不可破的聯盟》(修訂版) (1977–1990) 《愛國歌》 (1990–1991) | |||||||||

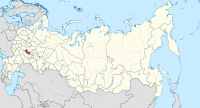

二戰後俄羅斯在蘇聯中的位置 | |||||||||

| 地位 | 蘇聯加盟共和國 | ||||||||

| 首都 | 彼得格勒(1917–1918) 莫斯科(1918–1991)[1] | ||||||||

| 常用語言 | 俄語 | ||||||||

| 政府 | 社會主義共和國 | ||||||||

| 俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國共產黨第一書記 | |||||||||

• 1990年–1991年 | 伊萬·庫茲米奇·波洛茲科夫(首) | ||||||||

• 1991年 | 庫普佐夫,瓦倫丁·亞歷山德羅維奇(末) | ||||||||

| 中央執行委員會主席 最高蘇維埃主席 總統 | |||||||||

• 1917年 | 列夫·加米涅夫(首) | ||||||||

• 1990年–1991年 | 鮑利斯·葉爾欽a(末) | ||||||||

| 人民委員會主席 部長會議主席 | |||||||||

• 1917年–1924年 | 弗拉基米爾·列寧(首) | ||||||||

• 1990年–1991年 | 伊萬·西拉耶夫b | ||||||||

• 1991年 | 鮑利斯·葉爾欽(末)b | ||||||||

| 立法機構 | 全俄中央執行委員會 全俄蘇維埃代表大會 (1917–1938) 最高蘇維埃 人民代表大會 (1990–1991) | ||||||||

| 歷史 | |||||||||

• 布爾什維克革命 | 1917年11月7日 | ||||||||

• 成立[2] | 1917年11月9日 | ||||||||

| 1991年12月25日 | |||||||||

| ISO 3166碼 | RU | ||||||||

| |||||||||

| 今屬於 | |||||||||

| 俄羅斯歷史 |

|---|

|

俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國(俄語:Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика,羅馬化:Rossiyskáya Sovetskáya Federatívnaya Socialistícheskaya Respublika,IPA:[rɐˈsʲijskəjə sɐˈvʲɛtskəjə fʲɪdʲɪrɐˈtʲivnəjə sətsɨəlʲɪˈsʲtʲitɕɪskəjə rʲɪˈspublʲɪkə] (![]() 聆聽)),舊譯為全俄社會主義勞農委員會聯邦共和國[5],簡稱蘇俄,是蘇聯的第一個加盟共和國。蘇維埃俄羅斯聯邦是蘇聯面積最大的一級行政區,面積占蘇聯總面積的75%,人口是蘇聯的一半;作為蘇聯的加盟共和國,其首府莫斯科也是蘇聯的首都。

聆聽)),舊譯為全俄社會主義勞農委員會聯邦共和國[5],簡稱蘇俄,是蘇聯的第一個加盟共和國。蘇維埃俄羅斯聯邦是蘇聯面積最大的一級行政區,面積占蘇聯總面積的75%,人口是蘇聯的一半;作為蘇聯的加盟共和國,其首府莫斯科也是蘇聯的首都。

歷史

第一次世界大戰期間,俄羅斯帝國爆發俄國二月革命,導致沙皇下台,俄羅斯帝國解體,成立了俄羅斯臨時政府,出現了由市民階級組織的臨時政府和工人士兵代表的蘇維埃(俄語意為「大會」)並存的局面。

1917年11月7日,以列寧為首的俄國社會民主工黨(布爾什維克)聯合其它左翼政黨在彼得格勒發動起義,從臨時政府手中奪取政權,史稱十月革命。革命後的國家通稱為蘇維埃俄國(簡稱蘇俄)。其後與德意志帝國及其盟國簽訂和約,退出第一次世界大戰。

在十月革命勝利後的兩個多月里,俄羅斯沒有正式的國名。1918年1月25日,在全俄羅斯蘇維埃代表大會第三次會議上,正式定國名為俄羅斯蘇維埃共和國。同年7月10日,頒布《1918年蘇俄憲法》,定國名為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國。原沙俄各行省均成立地方蘇維埃政權,稱自治共和國。許多省份民族主義政黨也成立了民族主義政權。民族主義政權內原忠於沙皇的勢力以及富農、地主和資產階級力量組織了部隊「白軍」。與共產黨領導的部隊「紅軍」進行對抗爭奪領導權。英國、法國、日本、波蘭、美國等國因不滿蘇俄單方面退出對德戰爭,以及沙皇俄國債務等問題,對俄國革命進行了武裝干涉。蘇維埃紅軍在大部分地區擊敗了白軍以及據稱14個國家的聯合武裝干涉,鞏固了政權。沙俄時代原屬於俄羅斯的芬蘭、波羅的海國家、西烏克蘭等地區則被蘇俄承認獨立。

1920年8月1日,原為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國管轄下的兩個自治共和國白俄羅斯和烏克蘭相繼升格為與蘇俄並列的共和國,但仍接受俄共(佈爾什維克)領導。

1922年12月30日,蘇聯成立條約簽署,建立蘇維埃社會主義共和國聯盟,正式進入蘇聯時代。同時外高加索自治蘇維埃社會主義共和國脫離俄羅斯聯邦升格為外高加索蘇維埃聯邦社會主義共和國(包括阿塞拜疆、亞美尼亞和格魯吉亞)。1922年12月30日,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國、白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國、烏克蘭蘇維埃社會主義共和國和外高加索蘇維埃聯邦社會主義共和國這四個蘇維埃社會主義共和國一起正式成爲蘇聯的創始會員國。

由於1930年代初期蘇聯的饑荒,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國的許多地區遭受了損失(伏爾加河地區,中部黑土地區,北高加索地區,烏拉爾,克里米亞,西西伯利亞的一部分,哈薩克自治蘇維埃社會主義共和國)。

1936年12月5日,由於通過了新的蘇聯憲法, 哈薩克斯坦蘇維埃社會主義共和國和吉爾吉斯斯坦蘇維埃社會主義共和國被改造為哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦共和國,而俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國的領土被大大縮小了,而卡拉卡爾帕克蘇維埃社會主義共和國被轉讓給了烏茲別克蘇維埃社會主義共和國。

1936年的《蘇聯憲法》和1937年的《蘇俄憲法》以共和國的名義將字序更改為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國。

1991年12月25日,蘇聯解體,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國最高蘇維埃決定將國家正式名稱改為俄羅斯聯邦,簡稱俄羅斯。俄羅斯和除波羅的海三國與格魯吉亞之外的其他加盟共和國一同組成了獨立國家聯合體,俄羅斯繼承了蘇聯在聯合國安理會的席位,成為聯合國常任理事國之一。

版圖變遷

俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國在蘇維埃社會主義共和國聯盟中的位置:

|

參見

|

北冰洋 |

白令海峽‧ |

| |

| 芬蘭灣 波羅的海 |

鄂霍次克海 太平洋 | |||

| ||||

日本海/ |

參考文獻

- ↑ LENINE'S MIGRATION A QUEER SCENE , Arthur Ransomefor the The New York Times, March 16, 1918.

- ↑ Riasanovsky, Nicholas. A History of Russia (sixth edition). Oxford University Press. 2000: 458. ISBN 0-19-512179-1.

- ↑ Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-I «Об изменении названия государства „Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика「» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1992. — № 2. — ст. 62. (俄文)

- ↑ article 114 of the 1937 Constitution, article 171 of the 1978 Constitution

- ↑ 郭廷以. 中华民国史事日志. 台灣中央研究院近代史研究所. [2015-06-21].