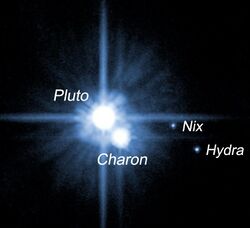

冥王星目前已知的卫星总共有五颗,冥卫一是其中最大的一颗,它与冥王星的相对大小比太阳系其他已知的行星或矮行星都还要大。相较之下,冥卫二、冥卫三、冥卫四和冥卫五的体积则小得多[1][2][3]。

历史

- 位于内侧的冥卫一是美国天文学家詹姆斯·克里斯蒂在1978年6月22日使用美国海军天文台的望远镜所发现,当时距离冥王星被发现已经将近半个世纪。

- 冥卫二、冥卫三哈伯太空望远镜于2005年5月15日所发现,后来天文学家也在2002年6月的照片中发现它们的存在。天文学家在确定它们的公转轨道之后给于它们正式的名称-尼克斯及许德拉。这个名称是根据新视野号任务的名称而来的[4]。

- 哈伯太空望远镜在2006年2月及3月对这两个卫星进行进一步观测。灵敏的哈伯太空望远镜在冥王星的重力影响范围拍摄一系列帐照片,显示冥王星不会有大于12公里的其他卫星存在(反照率与冥卫一相似),如果它只有古柏带天体那样黑暗的话则不会大于40公里。

- 2011年6月,哈勃空间望远镜的冥王星伴星搜寻小组(Pluto Companion Search Team)发现了冥王星的第四颗卫星S/2011 P 1。

- 2006年发射的新视野号已在2015年7月14日飞越冥王星,并探测冥王星周围是否拥有由卫星碰撞而产生的行星环。

特征

冥王星系统高度的致密,四颗卫星的轨道位于前倾轨道(Prograde Orbit)可以稳定存在的内侧3%的地区。

冥王星及冥卫一也被称为双行星,因为它与冥王星的相对大小(超过冥王星直径的一半)比太阳系其他已知的行星或矮行星都还要大。事实上冥卫一的质量过于巨大,所以冥王星与冥卫一之间的质心位于冥王星的地表之外[5]。而冥王星与冥卫一之间也出现潮汐锁定情况,所以它们总是以同样的一个面朝向对方来进行自转。

天文学家Buie及Grundy近年来根据过去的照片重新计算后,显示这些卫星公转轨道的倾角小于0.4°,而椭圆率则小于0.005。从地球的角度来看,这些冥王星卫星的轨道依照冥王星的位置会呈现椭圆形[6]。

当天文学家发现冥卫二及冥卫三之后,观察到有时冥卫三比冥卫二更明亮,并因此推断冥卫三比冥卫二大了20%。不过后续的观测则显示冥卫二及冥卫三的大小大约是一样的。冥卫三光度曲线的变化可能是因为它的表面拥有反射率较高的未知地形或是冥卫三本身的不规则形状所造成的。天文学家可以根据反射率来估计它们的大小,目前认为他们的反射率为35%左右与冥卫一相似,但是如果它们的反射率低到与古柏带天体相当的4%,它们的直径可以达到130公里。然而目前得到的数据显示冥卫二及冥卫三的颜色及化学组成类似冥卫一,所以它们的反射率更可能与冥卫一相同,所以它们的大小应该会接近估计值的下限。

共振及结构

天文学家怀疑冥王星系统是一个碰撞星系[来源请求],类似地球遭到撞击而产生月球的情况。在这种情况下,可以解释卫星拥有较高的角动量。冥卫二及冥卫三的近圆形的公转轨道则显示它们可能是在碰撞中产生的,而不是被冥王星捕捉到的古柏带天体。它们与冥卫一之间的轨道共振也显示这两颗卫星原本是在更接近冥王星的位置产生,后来才被冥卫一推挤到现在的位置上。

冥卫二及冥卫三的颜色类似冥卫一(类似月球的灰色)[7],显示它们拥有相同的起源。它们与冥王星这颗太阳系最火红的天体[来源请求]相异,冥王星的颜色是因为表面的氮及甲烷受到阳光照射的影响所致。但是冥王星的卫星在经过一连串的撞击融合后,这些挥发性物质都已经逸失,所以它们的表面大部分是水冰。这样的撞击预计会产生更多其他天体(卫星),但是它们一定更为细小,所以哈伯太空望远镜无法发现它们的踪迹。冥王星周围可能存在其他不规则卫星,它们可能都是古柏带天体。

冥卫二及冥卫三与冥卫一及冥王星公转周期之间拥有非常接近1:4:6的轨道共振,冥卫二占2.7%,而冥卫三则占0.3%,虽然它们都不是精准的共振周期。 冥王星与冥卫一目前仍然具续制造强大的潮汐力,并随着外侧卫星的引力场而产生15%的波动。在冥卫二大小为估计值的下限时,它不应该拥有显著的进动,同时冥卫三则有15年的进动周期。然而当它们的质量处于估计值上限(假设反射率为4%)时,这两颗卫星彼此可能会有3:2的轨道共振,天平动周期则介于400至450日之间,虽然这些数据可能会受到冥卫一低偏心率的公转轨道所影响[8]。天文学家可以利用精确的轨道数据来计算卫星的大小。

然而最近的计算显示冥卫一的轨道共振只会让冥卫二或冥卫三其中一个进入到目前的轨道上,不会同时对这两颗卫星造成影响。要让冥卫三进入到目前的轨道需要冥卫一的偏心率仅有0.024,而对冥卫二造成影响则是要在冥卫一偏心率处于0.05的情况之下。因此天文学家认为这两个卫星是被冥王星所捕捉的,后来逐渐往内侧移动才与冥卫一产生轨道共振[9]。

基本参数

| 中文名称 | 英文名称 | 图片 | 平均直径 (km) |

质量 (×1021 kg) | 半长轴 (km) |

公转周期 (天) |

离心率 | 倾角 (相对冥王星赤道) |

发现日期 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 冥王星 | Pluto |  |

2306 | 13.05 ± 0.07 | 2 035* | 6.387 230 | 0.0022 | 0.001° | 1930 | |

| 冥卫一 | Charon |  |

1207 ± 3 | 1.52 ± 0.06 | 17 536 ± 3* | 6.387 230 | 0.0022 | 0.001° | 1978 | |

| 冥卫五 | Styx |  |

10–25 | ? | 42 000 +/- 2000[10] | 20.2 +/- 0.1[10] | ~0 | ? | 2012 | |

| 冥卫二 | Nix |  |

46–137 | < 0.002 | 48 708 | 24.856 ± 0.001 | 0.0030 | 0.195° | 2005 | |

| 冥卫四 | Kerberos |  |

13–34 | ? | ~59,000[11] | 32.1[11] | ~0[11] | ? | 2011 | |

| 冥卫三 | Hydra |  |

61–167 | < 0.002 | 64 749 | 38.206 ± 0.001 | 0.0051 | 0.212° | 2005 | |

参阅

注释

- ↑ Schilling, Govert. Pluto's Twins Get Their Names. ScienceNOW Daily News. 20 June 2006 [2006-06-21].

- ↑ Names for New Pluto Moons Accepted by the IAU After Public Vote. 国际天文学联合会. 2013年7月2日 [2013-07-03] (英语).

- ↑ Pluto's Smallest Moons Receive Their Official Names. SETI协会. 2013年7月2日 [2013-07-03] (英语).

- ↑ comcast.net. [2020-12-20].

- ↑ See P1P2_motion.avi (AVI). [2008-07-01]. and barycenter for animations

- ↑ Orbits of 4 Bodies in Pluto System about Barycenter as Seen from Earth. Hubblesite. [2006-06-21].

- ↑ Hubble's Latest Look at Pluto's Moons Supports a Common Birth. Hubblesite. [2006-06-21].

- ↑ Lee, Man Hoi; S. J. Peale. On the Orbits and Masses of the Satellites of the Pluto-Charon System (PDF). arXiv.org. May 9, 2006 [2006-06-21].

- ↑ Y. Lithwick & Y. Wu. On the Origin of Pluto's Minor Moons, Nix and Hydra. American Astronomical Society, DDA meeting #38, #3.05. 2007 [2010-05-30].

- ↑ 10.0 10.1 Ray Sanders. Hubble Space Telescope detects fifth moon of Pluto. Phys.org. 11 July 2012 [11 July 2012].

- ↑ 11.0 11.1 11.2 Lakdawalla, E. A fourth moon for Pluto. Planetary Society weblog. 行星学会. 2011-07-20 [2011-07-20]. 外部链接存在于

|work=(帮助)

参考资料

- S.A. Stern, H.A. Weaver, A.J. Steffl, M.J. Mutchler, W.J. Merline, M.W. Buie, E.F. Young, L.A. Young, & J.R. Spencer (2006), Characteristics and Origin of the Quadruple System at Pluto, Nature, submitted (preprint )

- Steffl A.J., Mutchler M.J., Weaver H.A., Stern S.A., Durda D.D., Terrell D., Merline W.J., Young L.A., Young E.F., Buie M.W., Spencer J.R. (2005), New Constraints on Additional Satellites of the Pluto System, Astronomical Journal, submitted (preprint )

- Buie M.W., Grundy W.M., Young, E.F., Young L.A., Stern S.A. (2005), Orbits and photometry of Pluto's satellites: Charon, S/2005 P1 and S/2005 P2, submitted (preprint )

- IAU Circular No. 8625 describing the discovery

- IAU Circular No. 8686 which reports a much more neutral color for P2

- IAU Circular No. 8723 announcing the names of Nix and Hydra

- Background Information Regarding Our Two Newly Discovered Satellites of Pluto – The discoverers' website